Si è chiusa con un successo l’attività di ricerca e sviluppo condotta nell’ambito di FIRE, progetto dedicato allo sviluppo di rivelatori innovativi a supporto delle terapie radioterapiche finanziato dall’INFN, che ha visto la collaborazione, insieme allo stesso INFN, dell’Istituto per la microelettronica e i microsistemi (IMM) e dell’Istituto superconduttori materiali innovativi e dispositivi (SPIN) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), e delle Università di Bologna, Federico II di Napoli, Roma Tre, Padova e Trento. Il lavoro svolto dai ricercatori ha infatti consentito di sviluppare un rivelatore di protoni flessibile ed economico, la cui efficacia nel monitorare la dose di radiazione incidente è stata testata su fantoccio al laboratorio LABEC dell’INFN a Firenze. I risultati della sperimentazione sono stati pubblicati sulla rivista Nature, all’interno della serie NPJ Flexible Electronics. Se anche futuri trial clinici condotti su pazienti dovessero dare esito positivo, il dosimetro, realizzato interamente con materiale organico, consentirà di misurare in tempo reale la quantità di radiazioni rilasciata sulle cellule tumorali dai fasci di protoni impiegati in radioterapia, massimizzando l’effetto e riducendo eventuali effetti indesiderati delle terapie.

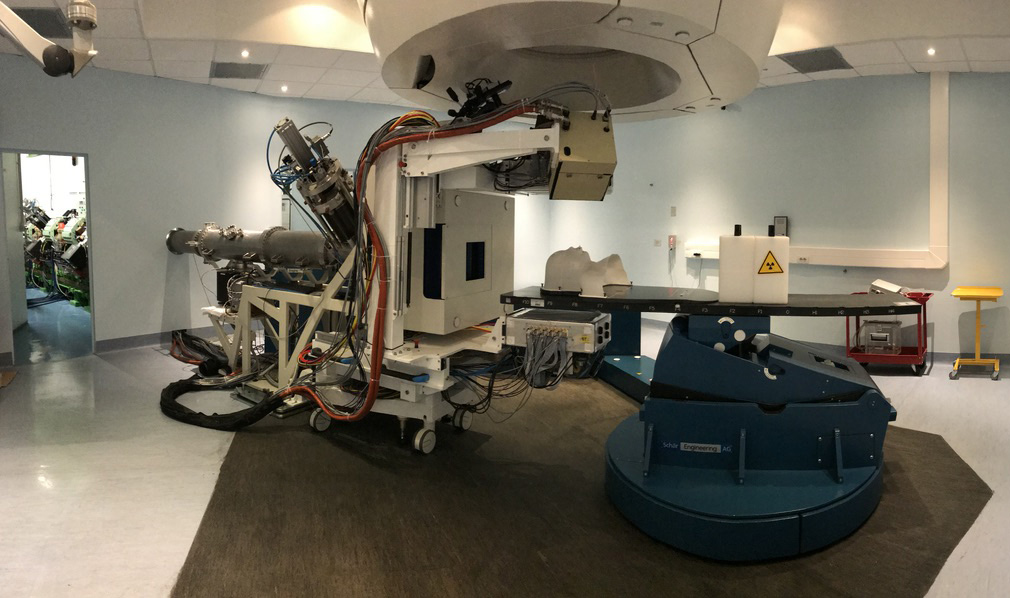

In caso di tumori al retto o alla prostata la radioterapia con fasci di fotoni o di particelle cariche di alta energia viene comunemente utilizzata in combinazione con la chemioterapia, prima e a volte anche dopo l’intervento chirurgico, con grande efficacia. In particolare, nel caso della protonterapia, un fascio di protoni viene indirizzato sul tumore con lo scopo di danneggiare il DNA delle cellule tumorali impedendone la replicazione. Un aspetto cruciale dei piani di terapia è il controllo della dose della radiazione utilizzata, che deve essere sufficiente a distruggere le cellule tumorali, ma non così elevata da danneggiare i tessuti sani vicini alla regione trattata. È perciò di fondamentale importanza monitorare la quantità di protoni somministrata al paziente in tempo reale.

Grazie alle sue dimensioni ridotte e alla sua flessibilità, che ne rendono estremamente semplice l’applicazione su ogni parte del corpo, il rivelatore di protoni FIRE potrà essere utilizzato in ambiti diversi, che si estendono dalla dosimetria medica fino alle applicazioni spaziali. “Nel lavoro pubblicato”, spiega Beatrice Fraboni, ricercatrice INFN e docente dell’Università di Bologna, responsabile nazionale del progetto FIRE, “ci siamo concentrati sul monitoraggio in tempo reale delle dosi di radiazione incidenti durante le sessioni di protonterapia su tessuti malati e sui tessuti sani limitrofi. Dati che risultano cruciali per la corretta calibrazione del trattamento terapeutico e per

preservare la funzionalità di organi limitrofi al tumore, basti pensare ai casi di trattamento tramite protoni del tumore alla prostata, in cui organi limitrofi come il retto possono risultare seriamente danneggiati. Le caratteristiche del rivelatore si adattano inoltre a un suo futuro impiego nello spazio,

dove potranno essere monitorate le dosi di radiazioni cosmiche dannose assorbite dagli astronauti”, conclude Fraboni.

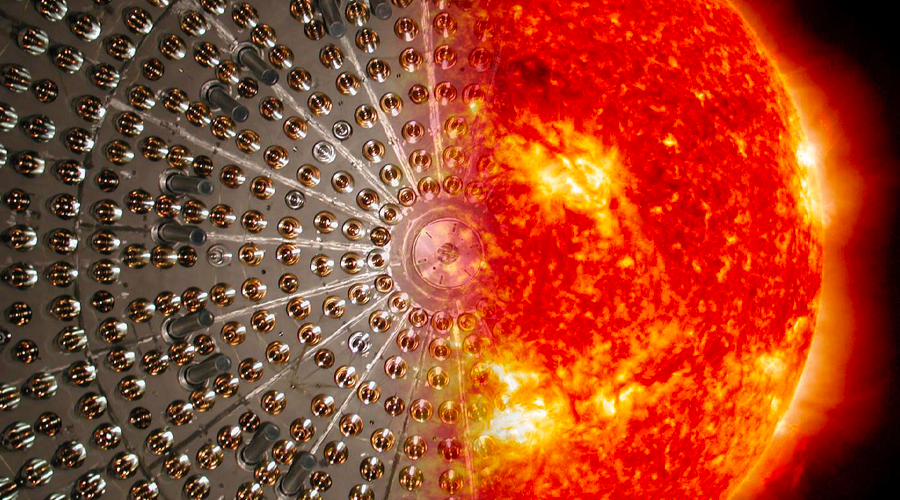

“Il dispositivo è stato realizzato utilizzando materiali completamente organici, cioè per lo più a base di carbonio, idrogeno e ossigeno”, spiega Paolo Branchini, ricercatore INFN, che insieme al gruppo del CNR-IMM guidato dal ricercatore Luigi Mariucci ha coordinato il lavoro dei partner di Roma. “Come substrato si è usato un polimero elastomerico: in questo modo si è ottenuto un dispositivo flessibile, poco costoso e facile da realizzare. Lo studio delle interazioni e gli accoppiamenti tra i materiali utilizzati per la realizzazione del rivelatore giocano un ruolo fondamentale nello sviluppo di sensori sempre più performanti”, conclude Branchini.

“Tutti gli elementi che compongono il dispositivo, i semiconduttori organici, i polimeri e i contatti elettrici, devono rimanere stabili nel tempo e non degradarsi durante l’irraggiamento, un requisito assai stringente per molti materiali inorganici comunemente utilizzati per realizzare dispositivi elettronici”, aggiunge Sara Maria Carturan, docente dell’Università di Padova e ricercatrice INFN, coordinatrice dell’attività di sintesi e sviluppo dello scintillatore elastomerico, presso i Laboratori Nazionali di Legnaro dell’INFN. “I rivelatori proposti mantengono le funzionalità inalterate sotto fasci di protoni ad alta energia grazie all’utilizzo di materiali ibridi organico/inorganico con caratteristiche chimiche e fisiche modificabili in funzione del loro utilizzo”.

“Il rivelatore ha dimostrato ottime capacità di rivelare in tempo reale irraggiamenti protonici intensi, come quelli utilizzati in protonterapia, mostrando, un’eccellente stabilità elettronica e resistenza alla radiazione ionizzante. I sensori sono infatti già stati testati in condizioni operative reali presso il Laboratorio di tecniche nucleari per l’Ambiente e i Beni Culturali (LABEC) dell’INFN, utilizzando la strumentazione e le condizioni di lavoro impiegate nei protocolli medici di protonterapia, e inserendoli all’interno di fantocci di forme antropomorfe che simulano in 3D le parti del corpo umano su cui verrà effettuato il trattamento”, concludono Alberto Aloisio, docente dell’Università Federico II di Napoli, ed Ettore Sarnelli, ricercatore dell’Istituto CNR-SPIN di Pozzuoli, entrambi della Sezione INFN di Napoli.

Finanziato dalla Commissione Scientifica Nazionale 5 dell’INFN, che si occupa di ricerca tecnologica per favorire gli sviluppi applicativi delle tecnologie nate dalla ricerca fondamentale in fisica delle particelle, il progetto FIRE si concentra sullo sviluppo di una nuova generazione di dispositivi elettronici a base di materiali organici e flessibili per la rivelazione di radiazione ionizzante. “Da sempre l’INFN è impegnato nelle ricerche legate alla fisica medica, e in particolare allo sviluppo di tecnologie innovative per la diagnostica e la terapia dei tumori”, racconta Alberto Quaranta, Presidente della Commissione 5 dell’INFN, docente dell’Università di Trento e ricercatore dell’Istituto INFN di Fisica Fondamentale e Applicazioni di Trento (TIFPA). “Nel caso di FIRE, i rivelatori realizzati non solo presentano maggiori sensibilità e resistenza alla radiazione rispetto ai dispositivi convenzionali ma, cosa più importante, permettono l’analisi in tempo reale della dose rilasciata dalle radiazioni. Questa ultima caratteristica costituisce un passo avanti di enorme importanza rispetto ai sistemi attualmente utilizzati nel controllo delle terapie cliniche. Dispositivi di questo tipo potranno diventare molto presto uno strumento prezioso di supporto per la definizione dei piani terapeutici e per la sicurezza e la radioprotezione dei pazienti oncologici. Oltre a finanziare il progetto, l’INFN ha svolto un ruolo centrale nelle attività di ricerca attraverso le sezioni di Bologna, Firenze, Napoli, Padova e Roma3, i Laboratori Nazionali di Legnaro e il TIFPA”.

Per consultare l’articolo: https://www.nature.com/articles/s41528-022-00229-w.epdf?sharing_token=GC3bvYfZeFGSwDqHs7u0WdRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0NQAVh3WTLw4yZ8HZdl35BjDgs4FJ1XLrhpH3WO4intRXe9mjHfHXnsY8Fy9HLNbPhokRRRTpy7QW3DyrCmjQ2c1hSCBbf8zBdWsYEcSur5E1F1gHXtPEVHQtaWH9CGBrw%3D