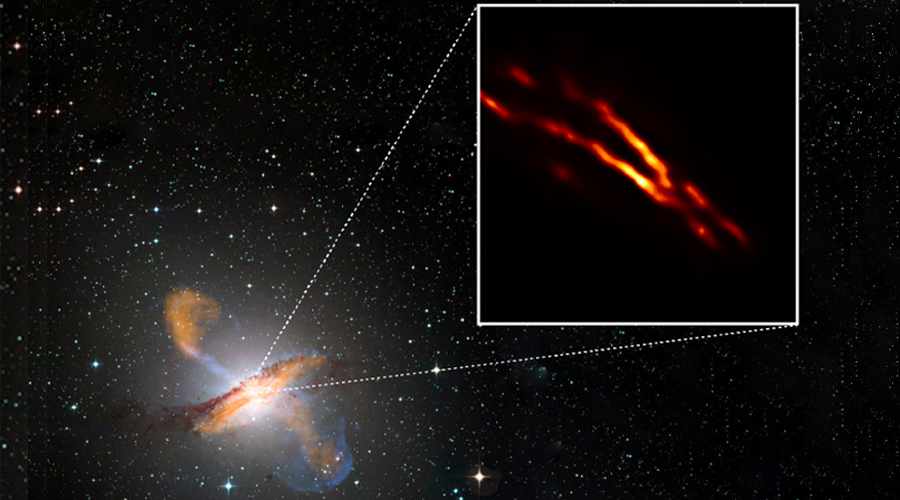

Un gruppo internazionale di scienziati della collaborazione Event Horizon Telescope (EHT) ha combinato le osservazioni di vari radiotelescopi in tutto il mondo, con la stessa tecnica grazie alla quale è stata realizzata la famosa immagine del buco nero al centro della galassia M87, per fotografare il cuore della vicina radiogalassia Centaurus A con dettagli senza precedenti, a una lunghezza d’onda di 1,3 mm. Il team, di cui fanno parte anche ricercatrici e ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e dell’Università Federico II di Napoli, hanno individuato la posizione del buco nero supermassiccio centrale rivelando la nascita di un gigantesco getto. Sorprendentemente, gli esperti hanno scoperto che solo i bordi esterni del getto sembrano emettere radiazioni, il che sfida le predizioni degli attuali modelli teorici. Lo studio, guidato da Michael Janssen del Max Planck Institute for Radio Astronomy di Bonn e della Radboud University di Nijmegen, nei Paesi Bassi, è stato pubblicato oggi sulla rivista Nature Astronomy.

Centaurus A (Ngc 5128) è una delle radiogalassie attive più vicine alla Terra e uno degli oggetti celesti più luminosi nel cielo notturno dell’emisfero meridionale nelle lunghezze d’onda radio. Situata in direzione della costellazione del Centauro e dopo essere stata identificata come una delle prime radiosorgenti extragalattiche conosciute già nel 1949, Centaurus A è stata ampiamente studiata praticamente in tutte le bande dello spettro elettromagnetico da osservatori radio, infrarossi, ottici, a raggi X e gamma. Al centro di Centaurus A si trova un buco nero con una massa pari a 55 milioni di soli (il buco nero nella galassia M87 è 6 miliardi e mezzo di soli e quello al centro della Via Lattea è circa 4 milioni di soli).

“Le immagini di EHT mostrano il getto di Centaurus A con un livello di dettaglio spettacolare” spiega Kazi Rygl, ricercatrice INAF e membro del team scientifico di EHT presso il nodo italiano dell’Alma Regional Centre, ospitato presso la sede INAF di Bologna. “La rivelazione dei bordi illuminati sia del getto che del contro-getto, quest’ultimo molto meno luminoso, ci permette di studiare il loro profilo di collimazione – praticamente l’angolo che sottendono – nonché di determinare empiricamente la posizione approssimata dell’apice del getto e quella del buco nero”.

I dati di EHT risalgono alla campagna osservativa del 2017. Rispetto a tutte le precedenti osservazioni ad alta risoluzione, il getto lanciato da Centaurus A è stato osservato in banda radio ad una frequenza 10 volte più alta, ottenendo immagini con una risoluzione 16 volte più nitida di quelle finora disponibili. Grazie al potere risolutivo dell’EHT, i ricercatori sono in grado di localizzare la sorgente del segnale radio che si estende ben oltre la galassia, in una porzione di cielo pari a 16 volte il diametro apparente della Luna. Questo permette di collegare tali grandi scale alla regione prossima al buco nero, la cui ampiezza apparente nel cielo è invece quella di una mela osservata alla distanza della Luna. In pratica EHT è un potentissimo telescopio con una capacità di ingrandimento pari a un miliardo di volte.

I buchi neri supermassicci che risiedono al centro di galassie come quello in Centaurus A si nutrono di gas e polvere, attratti dalla loro enorme forza gravitazionale. Questo processo rilascia enormi quantità di energia e rende la galassia “attiva”. La maggior parte della materia che si trova nei pressi del bordo del buco nero precipita in esso; tuttavia, alcune delle particelle circostanti sfuggono pochi istanti prima della cattura e vengono proiettate nello spazio fino a velocità prossime a quella della luce. Così nascono i getti, una delle caratteristiche più misteriose ed energetiche delle galassie.

Diversi sono i modelli teorici che provano a descrivere il comportamento della materia vicino al buco nero per comprendere meglio il processo di formazione dei getti, ma rimangono ancora aperte le domande su come i getti stessi vengano lanciati dalla regione prossima al buco nero e come possano propagarsi alle grandissime distanze osservate senza disperdersi. L’Event Horizon Telescope mira a risolvere questo enigma.

“I meccanismi di formazione di questi getti non sono ancora completamente compresi e sono oggetto di intenso studio”, spiega Mariafelicia De Laurentis, dell’INFN e dell’Università Federico II di Napoli, membro della Collaborazione EHT. “Ciò che è certo è che l’origine di questi getti non va cercata all’interno del buco nero ma da quanto avviene al di fuori di esso, esternamente dunque al cosiddetto orizzonte degli eventi”, conclude De Laurentis.

La nuova immagine mostra che il getto lanciato da Centaurus A è più luminoso ai bordi rispetto al centro. Questo fenomeno è noto anche in altri getti, ma non è mai stato visto in modo così pronunciato prima.

“Anche se il buco nero al centro di Centaurus A è troppo piccolo per poter vedere la sua “ombra”, la sua vicinanza alla Terra ci ha permesso per la prima volta di vedere e studiare un getto radio extragalattico su scale pari a circa sei volte la distanza tra il Sole e Nettuno” aggiunge Ciriaco Goddi, ricercatore presso l’università olandese di Nijmegen e associato all’INAF. “EHT fornisce una miniera di dati su una vasta gamma di buchi neri. E siamo ancora all’inizio”.

Con le nuove osservazioni EHT del getto Centaurus A, è stata identificata la probabile posizione del buco nero nel punto di lancio del getto. Sulla base di questa posizione, i ricercatori prevedono che osservazioni future a una lunghezza d’onda ancora più corta e a una risoluzione più elevata potrebbero consentire di fotografare il buco nero centrale di Centaurus A. Questo richiederà l’uso di un osservatorio interferometrico in orbita, un concetto per cui esistono già idee come ad esempio THEZA (TeraHertz Exploration and Zooming-in for Astronomy), proposto per il programma Voyage 2050 dell’Agenzia Spaziale Europea.

Per ulteriori informazioni:

Un’alleanza di 8 telescopi in tutto il mondo si è unita per creare l’Event Horizon Telescope. La collaborazione EHT coinvolge più di 300 ricercatori provenienti da Africa, Asia, Europa, Nord e Sud America. Il consorzio EHT è composto da 13 istituti di ricerca: Academia Sinica Institute of Astronomy and Astrophysics, University of Arizona, University of Chicago, East Asian Observatory, Goethe-Universitaet Frankfurt, Institut de Radioastronomie Millimétrique (MPG/CNRS/IGN), Large Millimeter Telescope, Max Planck Institute for Radio Astronomy, MIT Haystack Observatory, National Astronomical Observatory of Japan, Perimeter Institute for Theoretical Physics, Radboud University e Center for Astrophysics | Harvard e Smithsonian.

Lo studio viene pubblicato oggi sulla rivista Nature Astronomy nell’articolo “Event Horizon Telescope observations of the jet launching and collimation zone in Centaurus A”, di M. Janssen, H. Falcke, M. Kadler, E. Ros, M. Wielgus et al. (Event Horizon Telescope Collaboration).

La campagna osservativa del 2017 ha coinvolto un grande numero di osservatori e telescopi, da terra e dallo spazio. Alle lunghezze d’onda radio ha partecipato: l’European Very Long Baseline Interferometry (VLBI) Network (EVN) il 9 maggio 2017; l’High Sensitivity Array (HSA) che comprende il Very Large Array (VLA), l’antenna Effelsberg 100m e le 10 stazioni del National Radio Astronomy Observatory (NRAO) Very Long Baseline Array (VLBA) il 15, 16 e 20 maggio; il VLBI Exploration of Radio Astronomy (VERA) nell’arco di 17 diverse sessioni nel 2017; il Korean VLBI Network (KVN) in sette sessioni tra marzo e dicembre; l’East Asian VLBI Network (EAVN) e il KVN and VERA Array (KaVA) , in 14 sessioni tra marzo e maggio 2017; il VLBA il 5 maggio 2017; il Global Millimeter-VLBI-Array (GMVA) il 30 marzo 2017; l’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA); il Submillimeter Array (SMA) come parte di un programma di monitoraggio continuo. Alle lunghezze d’onda ultraviolette (UV) ha partecipato il Neil Gehrels Swift Observatory (Swift) con osservazioni ripetute tra il 22 marzo e il 20 aprile 2017. Alle lunghezze d’onda ottiche ha partecipato: Swift e il telescopio spaziale Hubble il 7, 12 e 17 aprile 2017 (I dati di Hubble sono stati recuperati dall’archivio perché facevano parte di un programma di osservazione indipendente). Alle lunghezze d’onda dei raggi X le osservazioni hanno coinvolto: il Chandra X-ray Observatory l’11 e il 14 aprile 2017; il Nuclear Spectroscopic Telescope Array (NuSTAR) l’11 e il 14 aprile 2017 e Swift. Alle lunghezze d’onda dei raggi gamma le osservazioni hanno coinvolto la missione Fermi dal 22 marzo al 20 aprile 2017; lo High Energy Stereoscopic System (H.E.S.S); i telescopi Major Atmospheric Gamma Imaging Cherenkov (MAGIC) e il Very Energetic Radiation Imaging Telescope Array System (VERITAS).

I dati di supporto a questo lavoro sono stati raccolti con TANAMI (Tracking Active Galactic Nuclei with Austral Milliarcsecond Interferometry), un programma di osservazioni in più lunghezze d’onda ideato per monitorare i getti relativistici nei nuclei galattici attivi del cielo australe. Questa survey monitora Centaurus A con la tecnica VLBI (Very Long Baseline Interferometry, interferometria a base molto ampia) a lunghezze d’onda centimetriche dalla metà degli anni 2000. L’array TANAMI è composto da nove radiotelescopi situati in quattro continenti che osservano a lunghezze d’onda di 4 cm e 1,3 cm.