Sono stati recentemente presentati, nel corso di un evento dedicato, che si è tenuto al Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese di Roma, i risultati conclusivi del progetto di ricerca ARTEMISIA (ARTificial intelligence Extended-Multispectral Imaging Scanner for In-situ Artwork analysis), ottenuti utilizzando indagini diagnostiche innovative, elaborate attraverso l’uso di algoritmi di intelligenza artificiale, sulle opere della collezione permanente Giorgio de Chirico dello stesso Museo, in particolare sul quadro Mobili nella Stanza, del 1927.

Il progetto, finanziato dalla Regione Lazio e dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito dei progetti di ricerca e sviluppo del Distretto Tecnologico per i Beni Culturali del Lazio (DTC), è frutto di una biennale collaborazione interdisciplinare tra la rete INFN-CHNet (Cultural Heritage Network) per i beni culturali dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), in collaborazione con il partenariato composto dal Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali Ambiente della Sapienza Università di Roma, l’Istituto Centrale per il Restauro (ICR), XTeam Software Solutions s.r.l, Vianet s.r.l. e, in qualità di portatore di interesse, la Sovrintendenza Capitolina.

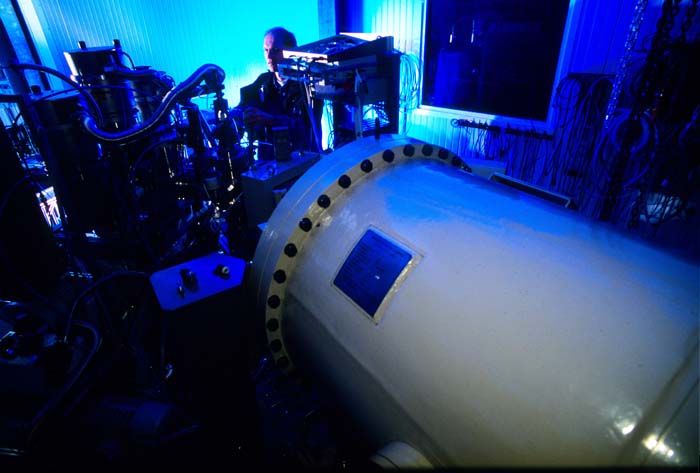

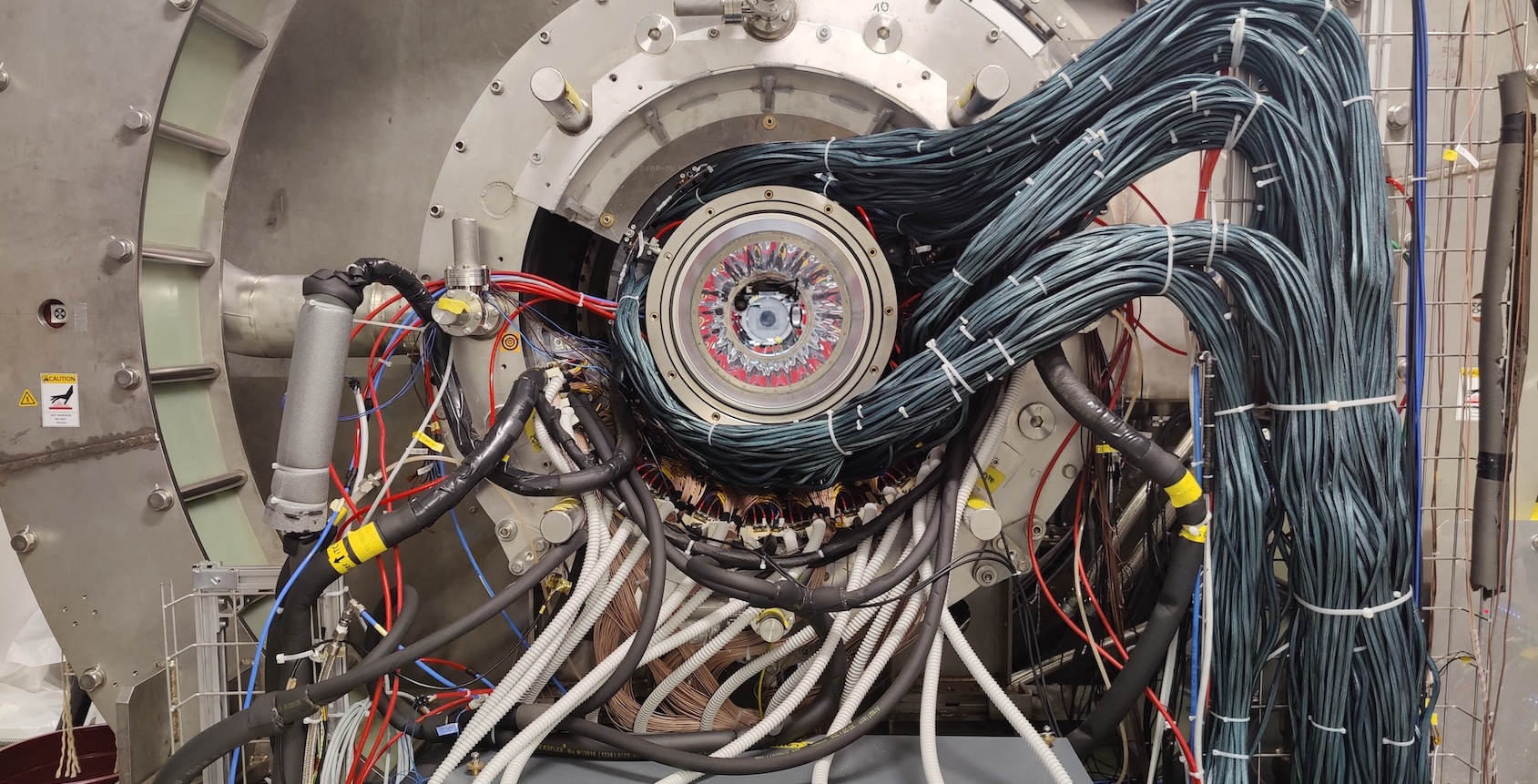

“Portare la strumentazione sviluppata nei laboratori di ricerca all’interno dei musei è oggi la strada su cui far incontrare la frontiera delle indagini diagnostiche con l’esigenza di conoscere e preservare i materiali che costituiscono le opere d’arte”, spiega la coordinatrice scientifica del progetto Mariangela Cestelli Guidi dei Laboratori Nazionali di Frascati dell’INFN. “L’innovazione di questo progetto risiede nell’integrazione di due tecniche di indagine diagnostica non invasive, l’imaging iperspettrale e il macro-scanner FT-IR, e lo sviluppo di algoritmi di intelligenza artificiale dedicati sia al riconoscimento automatico dei materiali pittorici, sia al monitoraggio dello stato di conservazione delle opere in esame. Le due tecnologie – prosegue Cestelli Guidi – sono complementari dal punto di vista dell’informazione diagnostica: l’imaging iperspettrale riesce a individuare prevalentemente i materiali inorganici, come i pigmenti, mentre la spettroscopia infrarossa FT-IR è in grado di identificare i materiali organici, come leganti e vernici. La fusione delle informazioni ottenute dalle tue tecniche, unita alla possibilità di interrogare un database attraverso l’intelligenza artificiale, ha consentito in un tempo molto breve di ottenere una caratterizzazione completa dei materiali che sono presenti sull’opera per indirizzare meglio gli interventi di restauro e pianificare una corretta strategia conservativa”. “Inoltre, è importante dedicare attenzione anche al tema della condivisione con il pubblico dei risultati, delle informazioni e delle conoscenze che si acquisiscono, per esempio sui materiali e sulle tecniche usate dall’artista. Una condivisione che oggi può essere facilitata e resa ancora più piacevole e divertente dalle opportunità offerte dalle nuove tecnologie, come la realtà virtuale, per scoprire l’invisibile che c’è dietro a quanto si vede sulla tela”, conclude Mariangela Cestelli Guidi.

Su questo aspetto, la Direttrice Federica Pirani della Direzione Patrimonio artistico delle ville storiche della Sovraintendenza Capitolina ha auspicato la diffusione dell’uso e della conoscenza di questa tecnologia: “Non solo nelle mostre ma anche nei Musei e nelle collezioni permanenti, che devono essere coinvolti e interessati alla restituzione delle informazioni tralasciate normalmente dalle guide, dalle audioguide e dai QR Code, dove non si parla mai, o quasi, delle tecniche pittoriche”. “Per esempio, senza la produzione di colori in tubetti d’alluminio, che di per sé potrebbe sembrare un’invenzione piuttosto banale, la pittura impressionista avrebbe probabilmente preso altre strade e magari non sarebbe oggi così amata dal pubblico. Vanno raccontati il fascino e le potenzialità che legano progressi scientifici e tecnologici ai progressi artistici, e quindi, in ultima istanza, le discipline STEM a quelle umanistiche”.

A proposito della tecnica del dipinto di Giorgio De Chirico Mobili nella Stanza, per Federica Pirani: “Il progetto ha evidenziato che il legante utilizzato dal pittore è stato l’olio, in linea con quanto riportato nel Piccolo trattato di tecnica pittorica, una sorta di vero e proprio ‘ricettario’ di colori e tecniche usate dall’artista stesso e da lui scritto”. “Per quanto riguarda i pigmenti, poi, è stata identificata la presenza di bianco di zinco (sia puro sia usato in miscela con gli altri pigmenti), di blu di cobalto, e delle terre per le tonalità calde (rosso, marrone e viola). Mentre, per quanto riguarda l’identificazione di prodotti di degrado, è stata notata la presenza di carbossilati, prodotti di alterazione che si formano naturalmente dall’interazione dello zinco (contenuto nel pigmento bianco di zinco) con l’olio”, conclude Federica Pirani.

“L’ICR ha messo a disposizione del progetto competenze sia in materia di conoscenza dei materiali costitutivi delle opere d’arte e delle tecniche esecutive, sia in ambito di restauro, sia per quanto riguarda la diagnostica applicata ai beni culturali”, hanno spiegato Marcella Ioele e Barbara Lavorini, funzionarie dell’Istituto Centrale per il Restauro, le quali, in base alle analisi eseguite e alla consultazione delle fonti, hanno realizzato i provini per la banca dati, utili all’acquisizione delle feature spettrali con le diverse strumentazioni. Le funzionarie dell’ICR hanno, inoltre, sottolineato che la tecnologia messa a punto nel progetto ARTEMISIA, può essere anche un valido strumento di monitoraggio per i restauratori nelle operazioni di pulitura.

Giuseppe Bonifazi, professore di Ingegneria delle Materie Prime presso il Dipartimento di Chimica Materiali Ambiente della Sapienza Università di Roma, ha illustrato ulteriori dettagli della ricerca, soffermandosi sulle informazioni complementari che sono state ottenute unendo diverse tecniche analitiche: “Il nostro occhio è sensibile tra i 400 e i 700 nanometri ma con gli infrarossi possiamo coprire dai 700 ai 2500 nanometri”. “L’interazione spettroscopica di un intervallo spettarle esteso dai raggi X all’infrarosso a onde corte ha permesso un’analisi sia molecolare (sui composti organici), sia elementale (sui pigmenti inorganici)”. Altro grande vantaggio – prosegue Bonifazi – è stato quello di produrre, accanto all’immagine chimico-fisica del soggetto, anche l’immagine tessiturale, che è significativa per combattere la contraffazione. Si tratta di una tecnica che abbiamo utilizzato nel passato per la classificazione delle rocce ornamentali dal punto di vista estetico. Tutte queste informazioni consentono la costruzione di grosse banche dati che, se messe a sistema a livello non solo nazionale ma anche e soprattutto a livello internazionale, rafforzano la robustezza degli algoritmi di analisi”.

“Le informazioni generate da ciascuna delle tecniche di indagine sono state sovrapposte per ricostruire una immagine multistrato del quadro”, spiega Stefano Tamascelli, senior developer di XTeam Software Solutions. “Il modello tridimensionale ci fornisce uno sguardo sul futuro creato dall’uso di occhiali olografici: per cui sarà possibile un domani navigare all’interno di un quadro per una esperienza personalizzata di fruizione artistica”, conclude l’ingegnere, che ha effettuato una simulazione dimostrativa con una sorta di avatar di de Chirico intento a spiegare che cosa c’è dietro la sua opera e dietro la realtà olografica.

“Abbiamo sviluppato una comunicazione mirata del progetto Artemisia – ha concluso Mauro Simeone, project Manager della Vianet s.r.l – diretta soprattutto agli specialisti, ai direttori di museo e ai professionisti del settore, per valorizzare i potenziali sviluppi di ARTEMISIA”.

Il progetto ARTEMISIA sul canale Youtube di DTC Lazio