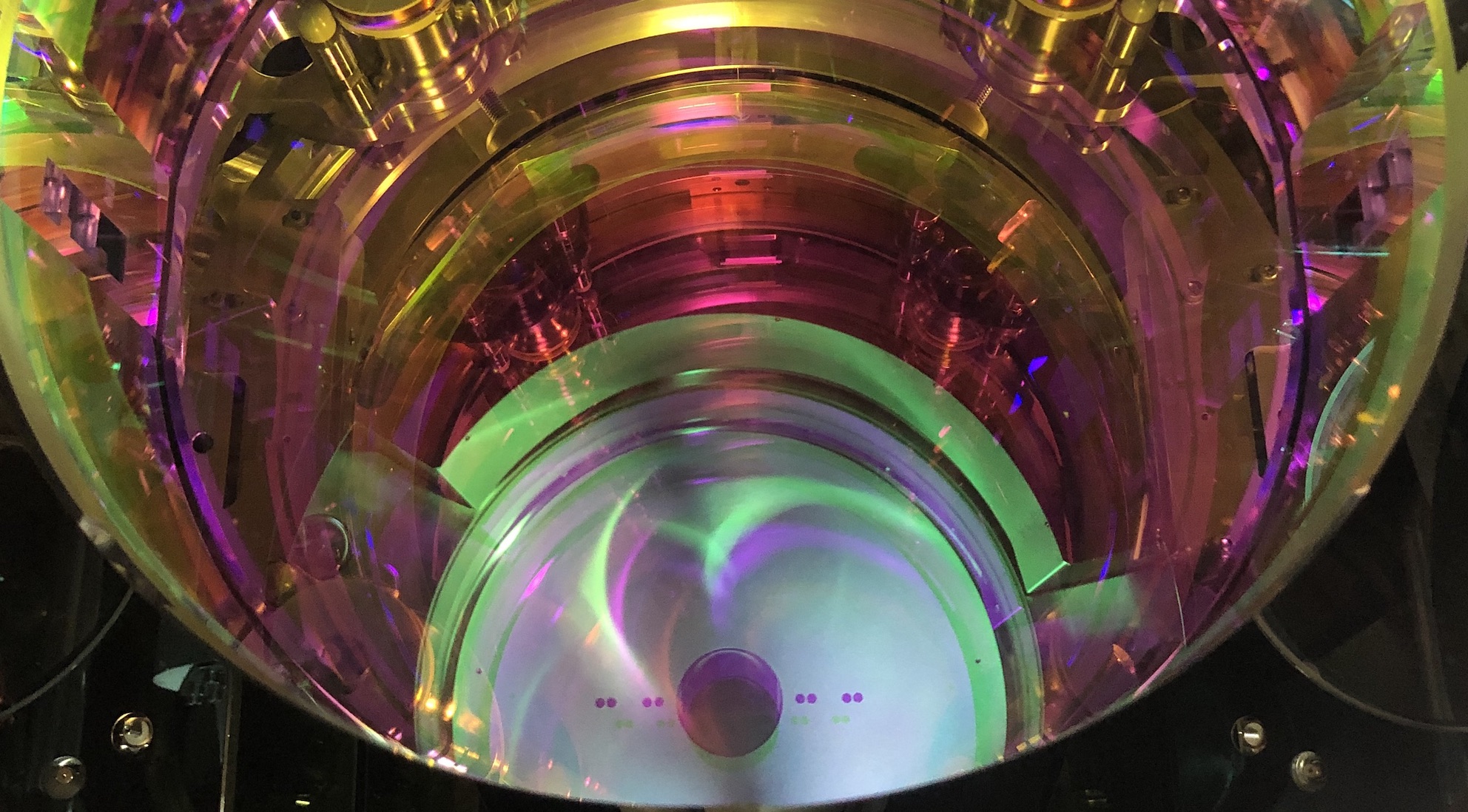

È stata presentata il 31 maggio a Città della Scienza l’Istallazione immersiva Buchi Neri, curata da Fondazione Horcynus Orca e da Fondazione Messina, e dall’ Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), partner del progetto Di Bellezza Si Vive. L’Installazione è stata progettata Interaction Designer Dotdotdot, con il contributo dei ricercatori della Collaborazione Scientifica Virgo e dell’Osservatorio Gravitazionale Europeo EGO ed Ecosmedia soc. coop.. L’Installazione è una delle attività previste nell’ambito mondi digitali, che rappresenta uno degli ambiti di sperimentazione del Progetto Di Bellezza Si Vive, selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini per il Fondo dedicato al contrasto della povertà educativa minorile. Il progetto intende creare, con un percorso di ricerca-azione un metodo educativo originale che dimostri come la bellezza, nel campo dell’arte visiva, della musica, del teatro, della danza, del paesaggio, della cura dei luoghi, rappresenti un’esperienza fondante capace di estendere il potenziale degli individui da un punto di vista emozionale, cognitivo e comportamentale, contrastando la povertà educativa, migliorando le condizioni di vita e, in ultima analisi, riducendo i costi sociali.

Buchi Neri è uno dei nuovi scenari dei Parchi della Bellezza e della Scienza gestiti dalla Fondazione Messina di cui la Fondazione Horcynus Orca è uno degli Enti fondatori. I Parchi sono un’infrastruttura educativa a rete nata da un imponente processo di rigenerazione territoriale. Ogni parco diverso per genius loci e le proprie vocazioni è un attrattore territoriale che riconosce la “bellezza” come fondamento generativo delle esperienze educative. Nel percorso “Dall’Infinitamente grande all’Infinitamente piccolo”, Fondazione Horcynus Orca e INFN hanno realizzato e installato, in modo permanente nel Parco Horcynus – Museo MACHO e nel Parco Sociale di Forte Petrazza, le gli scenari immersivi e Spazio Tempo e Buchi Neri.

“Entrambi gli scenari sono un viaggio virtuale e immaginifico alla scoperta del Cosmo e della Materia e a forme di insegnamento inedite della fisica e dell’astrofisica che incuriosiscano e motivino i ragazzi in modo partecipe ed esperienziale allo studio, perché spinti dallo stupore, dalla bellezza dei mondi lontani e invisibili, aprendo alle grandi domande di senso. – ha messo in evidenza Giorgia Turchetto, Responsabile del progetto Di Bellezza Si Vive — L’aver portato l’istallazione alla Città della Scienza di Napoli, è stata un’importante azione di disseminazione del progetto e certamente di una delle azioni più originali, innovative e riuscite che ha reso fruibile l’esperienza ad un numero considerevole di minori e adulti che possono vivere un’esperienza totalizzante: le pareti mostrano il buco nero che assorbe tutti gli elementi dello spazio che si trovano intorno al suo campo gravitazionale. Le galassie e gli elementi celesti sono in movimento sullo sfondo, in modo caotico ne sono attratti e risucchiati, mentre si è avvolti nel suono emesso da questo corpo celeste”.

“Di bellezza si vive, lo sappiamo bene noi fisici, perché è proprio la bellezza della natura che ci ha ispirati nell’intraprendere il mestiere della ricerca, ed è la ricerca della bellezza che ci guida ogni giorno alla scoperta di nuove conoscenze”, commenta Antonio Zoccoli, Presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. “Entrare in rapporto con la bellezza fin da piccoli è fondamentale per la crescita delle persone, per la formazione dei cittadini di domani, di ciò siamo fermamente persuasi. Come INFN, abbiamo quindi accolto con grande piacere e interesse l’opportunità di partecipare al progetto Di Bellezza Si Vive, e di poterci confrontare su questo tema con realtà che operano in diversi contesti culturali e che per questo possono arricchire la nostra visione con prospettive diverse. Siamo soddisfatti di essere riusciti, ispirati dallo stesso principio comune, a realizzare tutti assieme una nuova e originale esperienza, la sala immersiva dedicata ai buchi neri. Un’occasione, che speriamo coinvolga in particolare i più piccini e i giovani, per entrare in relazione, vivendo e condividendo un momento di bellezza, sia con gli altri, sia con alcuni dei concetti più affascianti, ma anche più complessi, della fisica, perché sperimentare la bellezza è una via maestra verso la curiosità e la conoscenza”, conclude Zoccoli.

“La conoscenza è un processo che coinvolge i nuclei più profondi della nostra affettività. In un periodo storico nel quale la bulimia delle informazioni ha generato una traslazione fra coscienza e conoscenza c’è un grande bisogno di cerare metodologie e strumenti capaci di declinare creatività e rigore scientifico”, spiega Gaetano Giunta, fondatore di Fondazione di Comunità di Messina ha sottolineato. “Domande più che risposte e coinvolgimento pieno della “persona”. Le ricerche e le sperimentazioni realizzate nell’ambito del Progetto Di Bellezza Si Vive costituiscono una frontiera avanzata di questa necessità contemporanea”, conclude Giunta.

“Nell’installazione immersiva ‘Buchi Neri’ si condensano due delle principali missioni di Città della Scienza: da un lato la diffusione della cultura scientifica, che rimane il principale oggetto delle nostre attività; dall’altro il contrasto alla povertà educativa, che per noi rappresenta un impegno quotidiano, operando nel Mezzogiorno, e non a caso questo progetto di installazione sui buchi neri è stato selezionato dall’impresa sociale”, sottolinea Riccardo Villari, Presidente di Città della Scienza. ‘Con i Bambini’ come attività contro la povertà educativa minorile. È seguendo queste due direzioni che continuiamo a operare, conseguendo risultati importanti in termini di visite. Da novembre 2022 (quando la mostra è stata inaugurata) a oggi, il Science Centre ha avuto oltre 170.000 visitatori tra studenti, famiglie e turisti”, conclude Villari.

Nell’installazione immersiva Buchi Neri, il visitatore avvicinandosi sempre di più al buco nero vede gli effetti della sua straordinaria forza di attrazione sulla propria immagine: come nel processo detto di spaghettificazione, via via si deforma e si allunga verso il buco nero, fino a esserne irrimediabilmente catturata e, dopo aver spiraleggiato attorno ad esso, viene infine fagocitata, contribuendo ad accrescere la massa del buco nero stesso.

A Napoli, l’Istallazione immersiva Buchi Neri è aperta al pubblico fino al 30 luglio nell’ambito della Mostra “Spazio al Futuro”, realizzata dalla Fondazione Idis-Città della Scienza, in partnership con INFN e numerosi altri centri di ricerca e Università.