Gli scienziati hanno svelato la prima immagine del buco nero supermassiccio al centro della nostra galassia, la Via Lattea. Questo risultato è una prova schiacciante che questo oggetto è a tutti gli effetti un buco nero e fornisce indizi importanti per comprendere il comportamento di questi corpi che si ritiene risiedano al centro della maggior parte delle galassie. A ottenere questa immagine, grazie a una rete globale di radiotelescopi, la Collaborazione Event Horizon Telescope (EHT), un team internazionale di cui fanno parte anche ricercatrici e ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, dell’Università Federico II di Napoli e dell’Università di Cagliari

L’attesissima immagine mostra finalmente l’oggetto massiccio che si cela al centro della nostra galassia. Già in passato gli scienziati avevano scoperto stelle che si muovevano intorno a un corpo invisibile, compatto e molto massiccio al centro della Via Lattea. Quelle osservazioni suggerivano che l’oggetto in questione, chiamato Sagittarius A* (Sgr A*), fosse un buco nero, e l’immagine resa pubblica oggi fornisce la prima prova visiva diretta a sostegno di questa ipotesi.

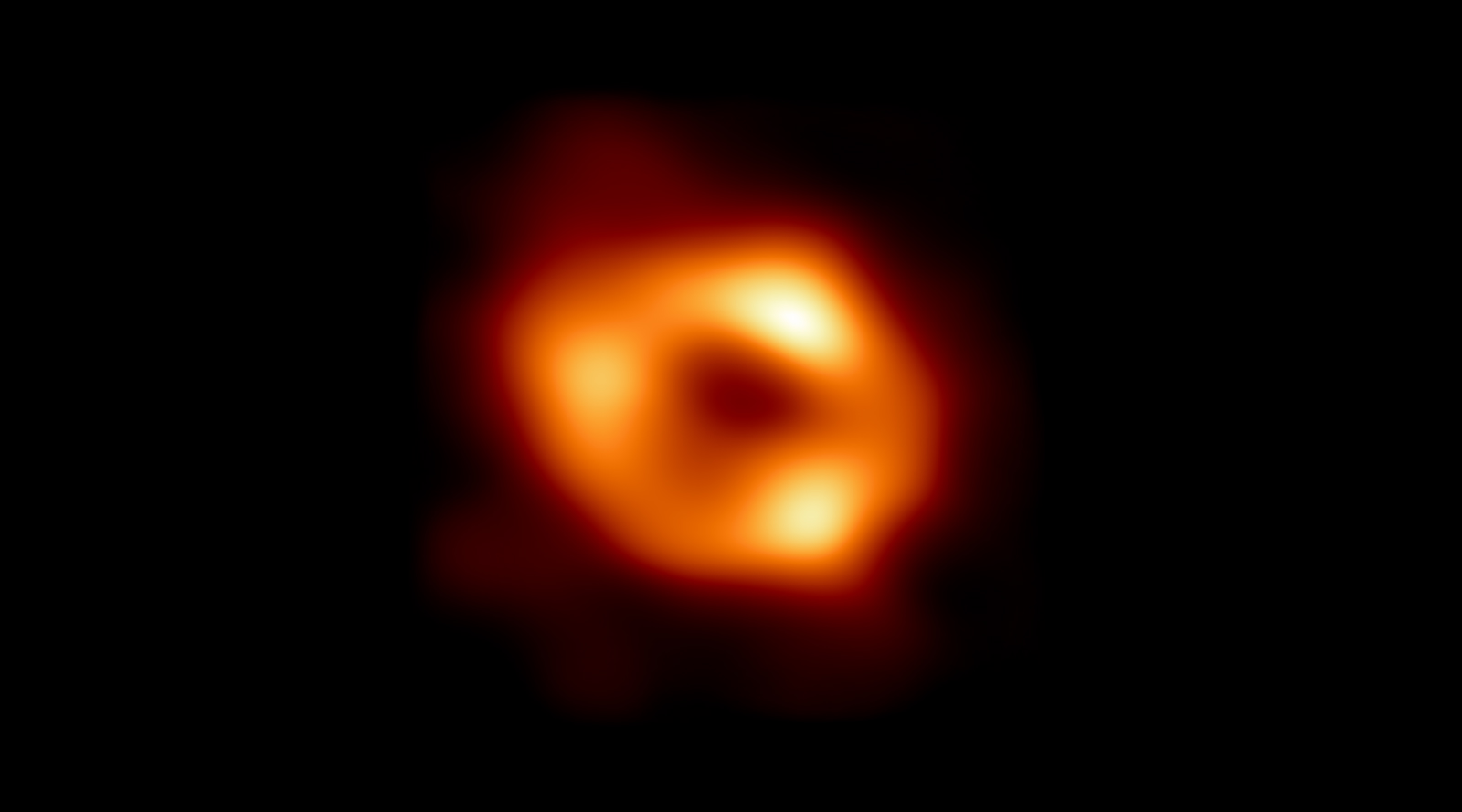

Anche se non possiamo vedere il buco nero stesso, perché non emette luce, il gas che brilla attorno ad esso possiede un aspetto distintivo: una regione centrale scura (chiamata “ombra” del buco nero) circondata da una struttura brillante a forma di anello. La nuova immagine cattura la luce distorta dalla potente gravità del buco nero, che ha una massa pari a quattro milioni di volte quella del Sole.

“Siamo rimasti sbalorditi da quanto le dimensioni dell’anello siano in accordo con le previsioni della teoria della relatività generale di Einstein”, commenta Geoffrey Bower, EHT Project Scientist all’Academia Sinica di Taipei, Taiwan e alla University of Hawaii at Mānoa, negli Stati Uniti. I risultati sono descritti in una serie di articoli pubblicati oggi, 12 maggio, su un numero speciale della rivista The Astrophysical Journal Letters.

“È uno straordinario risultato della cui portata riusciremo a renderci conto davvero solo con il tempo”, dice il Ministro dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa. “Complimenti al grande e globale gruppo di lavoro che ha consentito di raggiungerlo e, all’interno di questo, alle scienziate e agli scienziati italiani. Questa scoperta dimostra come le reti collaborative di ricerca internazionale siano fondamentali per il progresso di tutti, di come sia importante per l’Italia farne parte investendo, in modo continuo e stabile negli anni, in grandi infrastrutture di ricerca e di dati, per rafforzarle e implementarle sempre di più, e di come si debba fare uno sforzo per preservare queste reti anche in momenti di crisi. Questo risultato ci ricorda anche che non si deve avere sempre fretta di raggiungere in pochissimo tempo un determinato risultato: la ricerca ha i suoi tempi e a questi dobbiamo avere la pazienza di adattarci, consapevoli che ne varrà sempre la pena”.

Il buco nero, che si trova a circa 27 mila anni-luce dalla Terra in direzione della costellazione del Sagittario, appare nel cielo con una dimensione pari a quella che avrebbe una ciambella sulla Luna. Per realizzarne l’immagine, il team ha creato il potente EHT mettendo insieme otto osservatori radio-astronomici in tutto il mondo per creare un unico telescopio virtuale dalle dimensioni del pianeta Terra. EHT ha osservato Sgr A* per diverse notti nell’aprile 2017, raccogliendo dati per molte ore di seguito, in modo simile a quando si effettua un’esposizione lunga con una macchina fotografica.

Cruciale per raggiungere questo risultato è stato il contributo di ALMA, l’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array, il più potente radiotelescopio esistente, che dal deserto di Atacama, in Cile, scruta il cosmo in banda radio a lunghezze d’onda millimetriche e submillimetriche. L’Italia partecipa ad ALMA attraverso l’ESO, lo European Southern Observatory, e ospita il nodo italiano del Centro regionale europeo ALMA presso la sede dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) di Bologna.

La scoperta arriva dopo la prima immagine di un buco nero, quello al centro della galassia lontana M87, resa pubblica dalla Collaborazione EHT nel 2019. I due buchi neri appaiono straordinariamente simili, anche se quello nel cuore della nostra galassia è oltre mille volte più piccolo e meno massiccio rispetto a quello di M87. “Abbiamo due tipi completamente diversi di galassie e due buchi neri con masse molto diverse, ma vicino al bordo di questi buchi neri, l’aspetto è sorprendentemente simile”, dice Sera Markoff, professoressa di astrofisica teorica all’Università di Amsterdam, Paesi Bassi, e Co-Chair del Consiglio Scientifico di EHT. “Questo ci dice che la relatività generale governa questi oggetti da vicino, e qualsiasi differenza vediamo in regioni più lontane deve essere dovuta a differenze nel materiale che circonda i buchi neri”.

“Le osservazioni forniscono ulteriore supporto al fatto che lo spaziotempo nell’intorno dei buchi neri è descritto da soluzioni della relatività generale, indipendentemente dalla loro massa”, commenta Mariafelicia De Laurentis, professoressa di astrofisica presso l’Università Federico II di Napoli e ricercatrice all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), Deputy Project Scientist, membro del Consiglio Scientifico e coordinatrice del gruppo di Gravitational Physics di EHT, che ha guidato il paper sui test della gravità. “Gli studi sul centro galattico hanno consentito negli anni di eseguire molti test di verifica della relatività generale, ma il risultato presentato oggi è senza precedenti perché permette molte misure originali sulla gravità e di fare nuova scienza sui buchi neri supermassicci e sul loro ruolo nell’evoluzione dell’universo: abbiamo aperto le porte di un nuovo straordinario laboratorio”.

Ottenere il nuovo risultato è stato molto più difficile rispetto al precedente, anche se Sgr A* è molto più vicino a noi. Il team ha dovuto sviluppare nuovi sofisticati strumenti di analisi dati per tener conto del moto del gas intorno a Sgr A*, che impiega pochi minuti a completare un’orbita attorno a questo buco nero. Il buco nero al centro della galassia M87 è molto più grande e il gas, che si muove alla stessa velocità (prossima a quella della luce) attorno a entrambi i buchi neri, impiega giorni o addirittura settimane per orbitare intorno ad esso: era dunque un target più stabile e quasi tutte le immagini avevano lo stesso aspetto. Non è accaduto lo stesso per Sgr A*. L’immagine del buco nero al centro della nostra galassia è una media delle diverse immagini estratte dal team, svelando finalmente questo oggetto per la prima volta.

“La variabilità è uno degli aspetti critici di Sgr A*: se da un lato rappresenta una grande sfida per la produzione di immagini del centro galattico, dall’altro ci fornisce uno strumento fondamentale per l’indagine dei processi fisici che vi hanno luogo”, commenta Nicola Marchili, ricercatore INAF e secondo autore di uno degli official papers, che ha lavorato all’analisi dei dati sulla variabilità temporale del buco nero. “La variabilità stimata dai dati EHT è molto inferiore a quanto atteso in base alla maggior parte dei modelli teorici correnti e pone quindi vincoli stringenti alle proprietà fisiche del buco nero”, aggiunge Marchili, che lavora presso il Centro regionale europeo ALMA a Bologna insieme alle ricercatrici INAF Elisabetta Liuzzo e Kazi Rygl, anch’esse parte della Collaborazione EHT, all’interno della quale si occupano principalmente della calibrazione dei dati.

Ricercatori e ricercatrici sono entusiasti di avere finalmente le immagini di due buchi neri di dimensioni diverse: un’opportunità per comprenderne somiglianze e differenze. Hanno anche iniziato a usare i nuovi dati per mettere alla prova la teoria e i modelli che descrivono il comportamento del gas intorno ai buchi neri supermassicci – un processo ancora non del tutto compreso ma ritenuto chiave nella formazione ed evoluzione delle galassie nell’Universo.

“Oltre a sviluppare nuovi strumenti per realizzare l’immagine di Sgr A*, il team ha prodotto milioni di immagini con diverse combinazioni di parametri per i vari algoritmi di imaging, usando grandi infrastrutture di calcolo”, aggiunge Rocco Lico, associato INAF e ricercatore presso l’Instituto de Astrofísica de Andalucía, in Spagna, co-leader di uno dei gruppi che si occupa di analisi dati nell’Imaging working group e Information-technology officer della Collaborazione EHT. “In questo processo, è stata anche compilata una biblioteca senza precedenti di buchi neri simulati da confrontare con le osservazioni”.

Questo risultato è il frutto del lavoro di oltre 300 ricercatori e ricercatrici di 80 istituti in tutto il mondo che insieme formano la Collaborazione EHT.

“Ottenere questa immagine è sempre stato il nostro obiettivo sin dall’inizio del progetto e poterla rivelare al mondo oggi ci ripaga di tanti anni di duro lavoro”, afferma Ciriaco Goddi, docente presso l’Università degli Studi di Cagliari, associato INAF e INFN, che fa parte di questa impresa sin dal 2014, come coordinatore del gruppo europeo di BlackHoleCam, uno dei progetti da cui ha avuto origine la Collaborazione EHT. “La rete EHT è in continua espansione e oggetto di importanti aggiornamenti tecnologici: così potremo avere immagini ancora più impressionanti e addirittura filmati di buchi neri nel prossimo futuro”.

Il lavoro di EHT, infatti, non si ferma: lo scorso marzo è stata condotta una nuova campagna di osservazione che include tre nuovi radiotelescopi.

Per ulteriori informazioni

Gli articoli “The Shadow of the Supermassive Black Hole in the Center of the Milky Way”, “EHT and Multi-wavelength Observations, Data Processing, and Calibration”, “Imaging of the Galactic Center Supermassive Black Hole”, “Variability, morphology, and black hole mass”, “Testing Astrophysical Models of the Galactic Center Black Hole” e “Testing the Black Hole Metric” della EHT Collaboration e gli articoli “A universal power law prescription for variability from synthetic images of black hole accretion flows” di Georgiev, Pesce, Broderick, et al., “Characterizing and Mitigating Intraday Variability: Reconstructing source structure in accreting black holes with mm-VLBI” di Broderick, Gold, Georgiev, et al., “Millimeter light curves of Sagittarius A∗ observed during the 2017 Event Horizon Telescope campaign” di Wielgus, Marchili, Martí-Vidal, et al. e “Selective dynamical imaging of interferometric data” di Farah, Galison, Akiyama, et al. sono stati pubblicati online sulla rivista The Astrophysical Journal Letters.

I telescopi coinvolti nell’Event Horizon Telescope nell’aprile 2017, quando sono state realizzate le osservazioni, sono: l’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) e l’Atacama Pathfinder Experiment (APEX) in Cile; l’IRAM 30-meter Telescope in Spagna; il James Clerk Maxwell Telescope (JCMT) e il Submillimeter Array (SMA) alle Hawaiʻi, Stati Uniti; il Large Millimeter Telescope Alfonso Serrano (LMT) in Messico; lo UArizona Submillimeter Telescope (SMT) in Arizona, Stati Uniti; e il South Pole Telescope (SPT) in Antartide. Da allora, EHT ha aggiunto alla sua rete il Greenland Telescope (GLT) in Groenlandia, il NOrthern Extended Millimeter Array (NOEMA) in Francia e lo UArizona 12-meter Telescope su Kitt Peak, Arizona.