Il progetto ASIX si è aggiudicato un finanziamento del valore di 1.531.691,47 euro in 4 anni, per lo sviluppo di un innovativo rivelatore di radiazione, nella prima edizione del bando del MUR relativo al FISA, Fondo Italiano delle Ricerche Applicate. Il fondo FISA, finanziato complessivamente con 50 milioni di euro nell’edizione del 2022 e organizzato in 15 macroaree tematiche, ha come obiettivo la promozione della competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, e si affianca al FIS Fondo Italiano per la Scienza dedicato, invece, alla ricerca fondamentale. ASIX, che ha partecipato per la macroarea Spazio, è uno dei 30 progetti risultati vincitori, tra i 482 che avevano sottomesso domanda di finanziamento. La Host Institution, cioè la struttura presso cui si svolgerà la ricerca, è la Sezione di Pisa dell’INFN.

“ASIX – spiega Luca Baldini, dell’Università e dell’INFN di Pisa, che è il principal investigator del progetto – è un progetto di ricerca prevalentemente industriale, in cui l’idea di fondo è quella di utilizzare tecnologie ben collaudate e disponibili sul mercato per creare un prodotto innovativo, ma allo stesso tempo con un elevato livello di ingegnerizzazione, e un technology readiness level sufficientemente alto. Questo avviene in sinergia con altre attività di R&D che sono condotte in parallelo per esplorare l’integrazione di questo approccio con tecnologie di frontiera”, conclude Baldini.

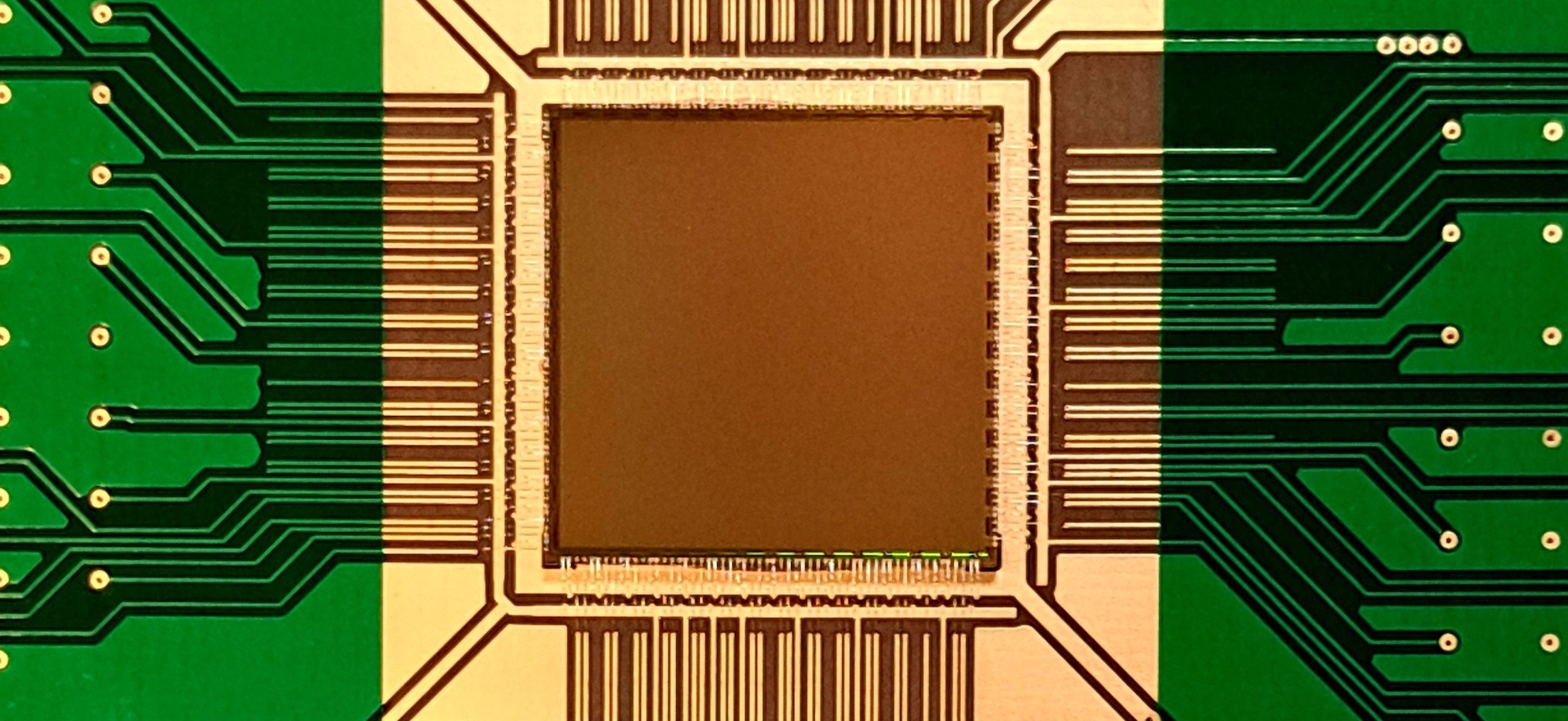

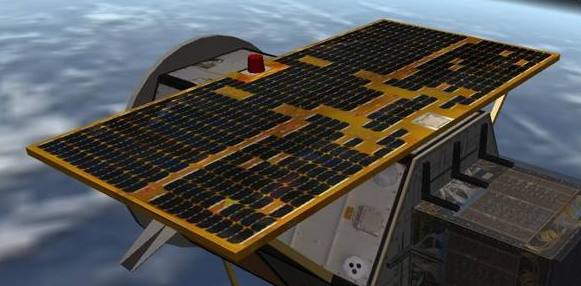

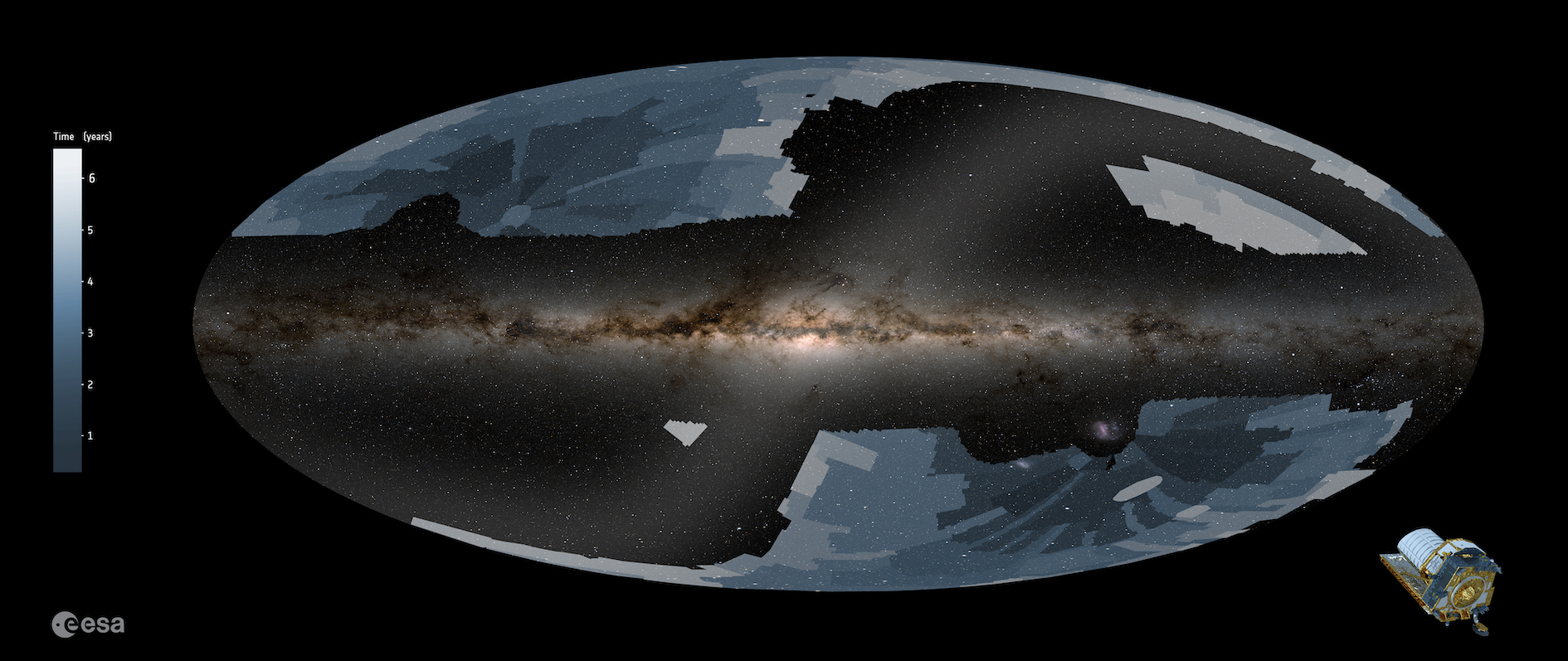

ASIX (Analog Spectral Imager for X-rays) ha come obiettivo lo sviluppo di una nuova classe di rilevatori di raggi X: sensori ibridi a stato solido che possono essere impiegati simultaneamente per spettroscopia e per imaging ad altissima risoluzione in una larga banda di energia (da 1 a 50 keV). L’obiettivo ambizioso di ASIX è misurare contemporaneamente e con un solo strumento di altissima precisione energia, posizione e tempo di arrivo dei fotoni X. I rivelatori saranno adatti per applicazioni ad alta velocità di acquisizione e trasmissione dei dati per osservazioni spaziali e scienze dei materiali.

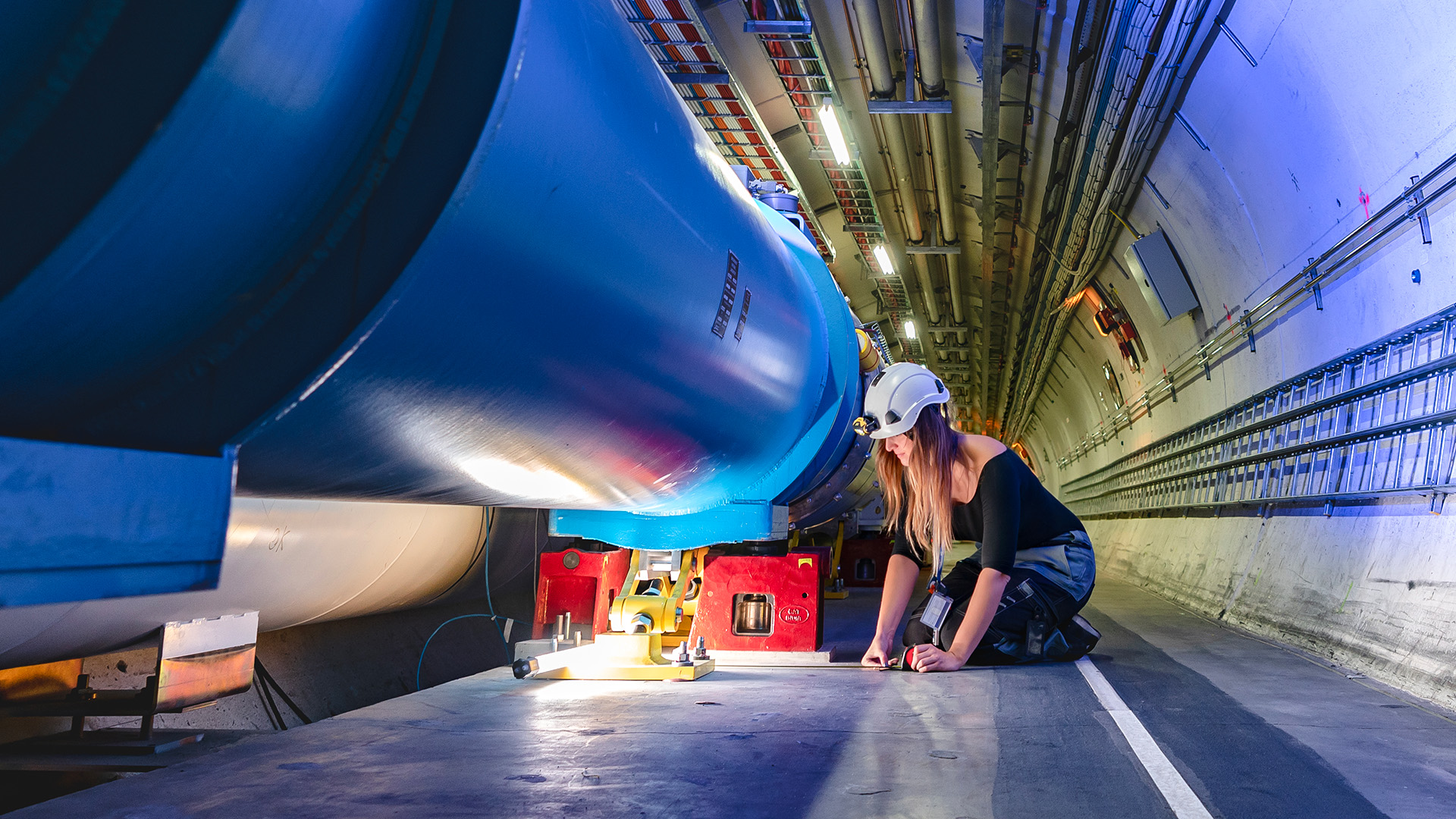

La caratteristica fondamentale che distingue ASIX dalle tecnologie standard comunemente utilizzate (come, per esempio, le Charge Coupled Device, che sono al cuore dei moderni osservatori spaziali per raggi X) consiste nel fatto che esso leggerà e processerà un fotone alla volta, in una modalità completamente analogica che è estremamente meno sensibile ad alcune problematiche cui le attuali tecnologie sono soggette, come la sovrapposizione degli eventi ad alto tasso di conteggio e la dispersione della carica su più pixel. Si tratta di un approccio già utilizzato con successo, sia pure in un contesto completamente diverso, nei rivelatori del telescopio IXPE, e che ora ASIX svilupperà utilizzando un sensore al silicio, anziché un gas, come mezzo attivo. L’applicazione principale per cui questo sviluppo è stato pensato è la prossima generazione di telescopi spaziali. Tuttavia, con un’architettura sufficientemente parallelizzata, sarà possibile leggere i dati di ASIX ad una velocità ancora più elevata e utile in campi completamente diversi, come la diagnostica dei materiali e la loro caratterizzazione strutturale.