Concluso il progetto MIMA-SITES nella miniera di Temperino di Campiglia Marittima (Livorno): ha utilizzato la radiografia muonica per uno studio approfondito del sito minerario. Il progetto, coordinato dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), ha coinvolto anche ricercatori e ricercatrici dei Dipartimenti di Fisica e Astronomia e di Scienze della Terra dell’Università di Firenze e dell’Istituto di geoscienze e georisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

I risultati sono stati pubblicati su Scientific Reports e su Natural Resources Research

Sfruttare i muoni per svelare aspetti ancora sconosciuti dei siti minerari e contribuire alla loro tutela: i risultati del progetto MIMA-SITES, coordinato dall’INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e cofinanziato dalla Regione Toscana con il FSE 2014-2020 e dalla Parchi Val di Cornia SpA, hanno mostrato che grazie alla radiografia muonica è possibile ricavare informazioni importanti per la valorizzazione di miniere di valore storico-culturale e turistico, per effettuare valutazioni utili alla loro messa in sicurezza e all’identificazione di nuove zone potenzialmente d’interesse. Il progetto è stato condotto nella miniera del Temperino a Campiglia Marittima (Livorno), all’interno del Parco Archeominerario di San Silvestro: ha coinvolto un team di fisici e geologi, ricercatori e ricercatrici della Sezione di Firenze dell’INFN, dei Dipartimenti di Fisica e Astronomia e di Scienze della Terra dell’Università di Firenze, dell’Istituto di geoscienze e georisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa (CNR-IGG), assieme a Parchi Val di Cornia Spa. I risultati sono stati pubblicati su Scientific Reports di Nature e su Natural Resources Research.

La radiografia muonica, anche detta muografia, è una tecnica non invasiva analoga alla più conosciuta radiografia a raggi X, che utilizza una radiazione naturale presente nell’atmosfera terrestre, quella dei muoni, per l’imaging di strutture materiali medio-grandi, con dimensioni che possono andare dal metro fino ad alcune centinaia di metri.

“Grazie alle misure muografiche realizzate nell’ambito del progetto MIMA-SITES, – spiega Lorenzo Bonechi, coordinatore scientifico di MIMA-SITES e del gruppo INFN di Firenze coinvolto nel progetto – è stato possibile scoprire cavità e corpi ad alta densità in una parte del tunnel turistico, all’interno della quale è stata osservata una concentrazione anomala di gas radon naturale, la cui presenza potrebbe essere legata alla vicinanza di particolari materiali rocciosi al di sopra del tunnel, e alla presenza di gallerie che ne faciliterebbero la mobilità”. “È stato inoltre possibile realizzare uno studio che integra le informazioni già disponibili con quelle ricavate dalle radiografie muoniche all’interno di software che servono a effettuare valutazioni degli aspetti di sicurezza, per mezzo di simulazioni degli stress dei materiali intorno alla galleria turistica”, conclude Bonechi.

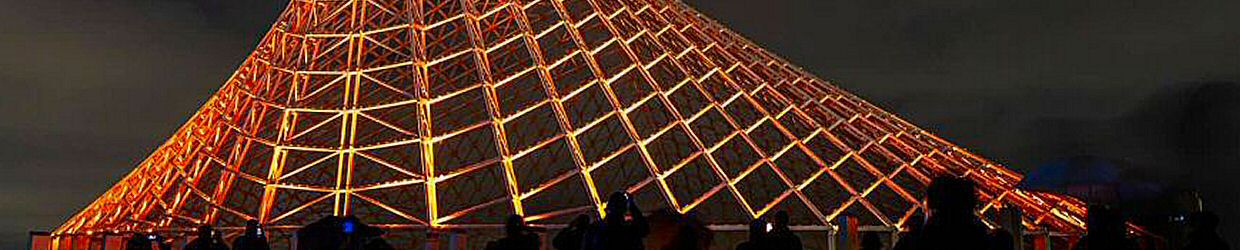

Il progetto MIMA-SITES si inserisce nel contesto di attività condotte a partire dal 2017 nel Parco Archeominerario di San Silvestro con l’obiettivo di validare la metodologia della radiografia muonica in ambito minerario, a cura di Sezione INFN di Firenze e Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Firenze. Le attività si basano sull’impiego di un dispositivo, MIMA (Muon Imaging for Mining and Archaeology), che è sostanzialmente un telescopio per muoni, ossia uno strumento orientabile nello spazio e in grado di intercettare il passaggio di muoni atmosferici e ricostruirne le traiettorie di moto. MIMA è un apparato compatto, robusto, leggero e a basso consumo: possiede quindi tutte le caratteristiche che lo rendono idoneo all’utilizzo in ambienti complessi e inospitali come le gallerie minerarie.

“Dal 2017, grazie a MIMA, è stata condotta all’interno della miniera del Temperino una campagna di misure muografiche per lo sviluppo di algoritmi software e la definizione di tutte le procedure che hanno poi permesso di ottenere alcuni importanti risultati in questo campo applicativo”, spiega Raffaello D’Alessandro, coordinatore del gruppo dell’Università di Firenze che lavora a MIMA-SITES. “In particolare, è stata realizzata la misura della distribuzione della densità media del terreno, sono state identificate e ricostruite in 2D zone a bassa o alta densità corrispondenti a cavità e volumi di roccia mineralizzata, ed è stato applicato un metodo brevettato per la ricostruzione in 3D del volume di cavità, alcune delle quali non documentate, e di un volume di alta densità utilizzando una sola misura muografica, senza cioè necessità di triangolazione”, conclude D’Alessandro.

“Il Parco archeominerario di San Silvestro comprende il territorio del distretto minerario del Campigliese, che è stato interessato da attività di ricerca ed estrazione di minerali metalliferi fin da epoca antica” – spiega Debora Brocchini, responsabile del Parco. – “La possibilità di accedere ad alcune delle gallerie sotterranee in sicurezza e la disponibilità di una serie di dati archeologici, geologici e minerari raccolti nel tempo dai vari gruppi di ricerca che hanno lavorato nel territorio, rendono il Parco un luogo interessante per la ricerca così come per l’applicazione di tecnologie innovative. La galleria della miniera del Temperino oggetto del progetto MIMA SITES è stata scavata nel 1800 e proseguita nel 1900 in un’area caratterizzata dalla presenza di molti lavori minerari etruschi, medievali, cinquecenteschi e ottocenteschi, in parte tagliati dalla galleria stessa, in parte presenti al di sopra di essa. I lavori minerari noti sono stati utilizzati per testare la validità di applicazione del metodo, che si è dimostrato efficace per individuare la presenza di pozzi antichi non più accessibili dalla superficie e di zone ad alta densità caratterizzate quindi dalla presenza dei minerali metalliferi. Questi dati sono di grande interesse sia per aiutarci a garantire la sicurezza della galleria visitabile, sia per proseguire le ricerche in ambito geologico e minerario” conclude Brocchini.

“La corretta interpretazione geologica e mineraria dei risultati di “MIMA-SITES” è stata resa possibile grazie alla conoscenza degli ambienti sotterranei da parte del Parco Archeominerario di San Silvestro e ai progetti di ricerca scientifica (PRIN-MIUR) condotti nell’area negli ultimi 15 anni dai geologi dell’Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR insieme ai colleghi del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa”, conclude Andrea Dini, ricercatore del CNR-IGG. “Con il progetto abbiamo dato una nuova vita alla miniera. Grazie alle tecniche speleologiche abbiamo esplorato e mappato 25 km di gallerie e pozzi, producendo il nuovo modello geologico-petrologico del giacimento che ha permesso ai colleghi fisici di calibrare e interpretare correttamente le radiografie muoniche”.

Durante lo sviluppo della metodologia muografica da parte del gruppo MIMA, sono stati condotti lavori di tesi di dottorato, magistrali e triennali, e sono state effettuate numerose misure anche in altri ambiti di studio: due misure a Firenze e Pistoia per lo studio del danneggiamento di argini fluviali, tre misure di prova nel tunnel sotterraneo d’ispezione della diga di Bilancino a Firenze, una misura presso la necropoli etrusca del Palazzone a Perugia, una misura di test al Duomo di Firenze. Inoltre, è stato avviato un progetto europeo, BLEMAB, per l’utilizzo della muografia in ambito siderurgico.