Giochi, laboratori, mostre e conferenze spettacolo sulla fisica: anche quest’anno, dal 26 ottobre al 5 novembre, l’INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare partecipa al Festival della Scienza di Genova, di cui è partner istituzionale. Il Festival della Scienza di Genova, giunto quest’anno alla sua ventunesima edizione, è fra i più importanti eventi nazionali dedicati alla scienza per il grande pubblico.

Sono numerose le iniziative per le scuole e le conferenze proposte quest’anno dall’INFN al Festival e non mancheranno installazioni multimediali e mostre per avvicinare le migliaia di partecipanti al festival alla fisica e alla ricerca dell’INFN.

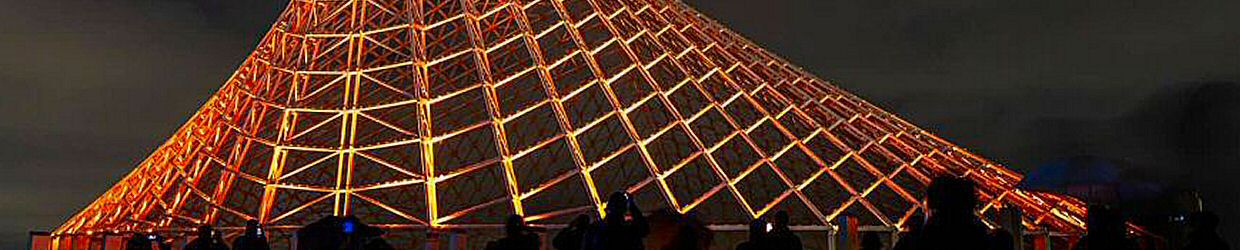

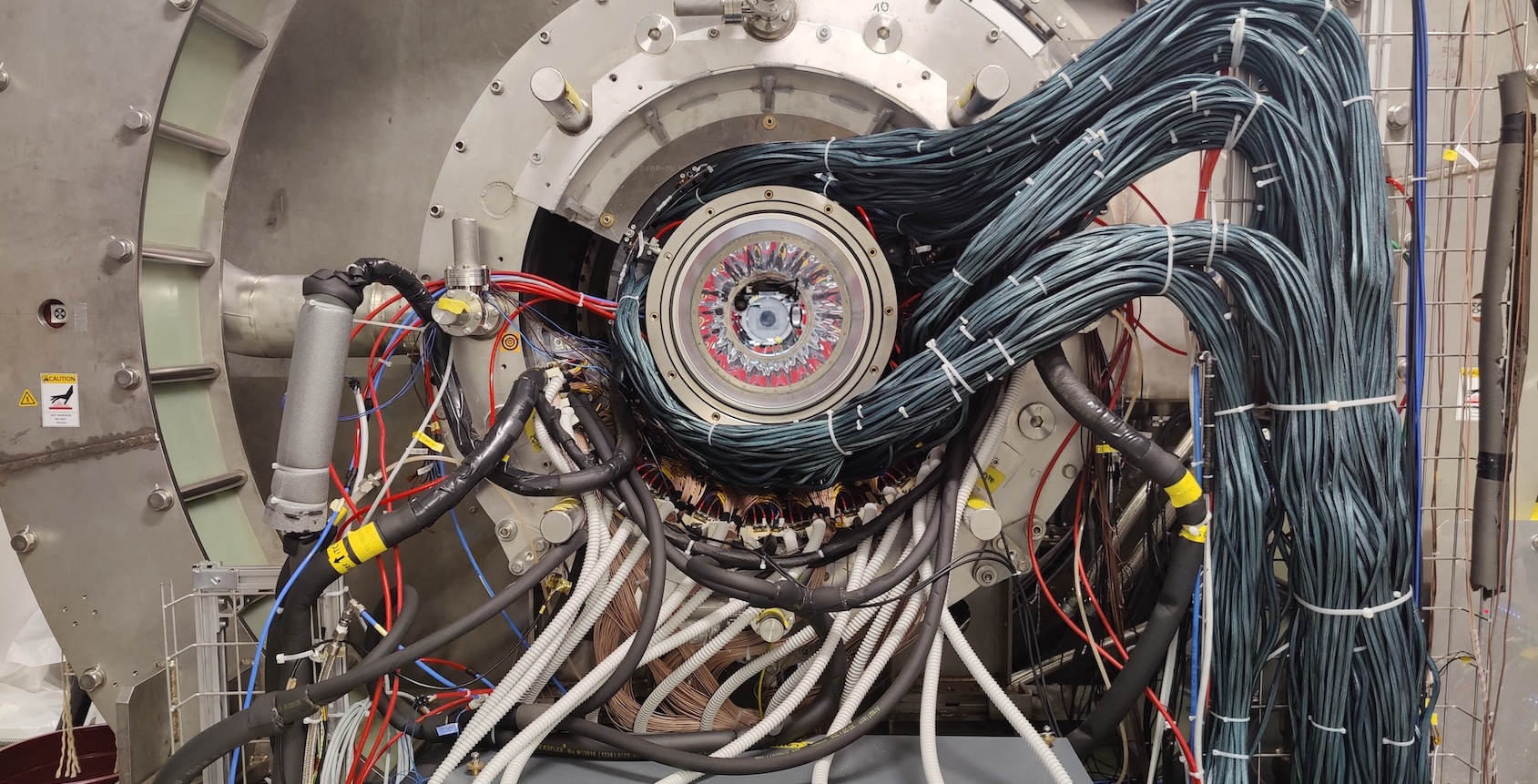

Nel porticato di Palazzo Ducale, cuore della manifestazione, sarà presente l’installazione multimediale interattiva Collisioni, che reagendo al movimento delle mani del visitatore simula l’accelerazione dei fasci di particelle che si scontrano producendo una fontana di scie colorate, dove si cela talvolta l’impronta di nuove e misteriose particelle. A Palazzo Rosso, invece, la mostra Le impronte rivelate. Scienziati alla ricerca dell’invisibile a cura del progetto dell’INFN per le scuole ScienzaPerTutti accompagnerà il pubblico tra le idee e le scoperte di alcuni tra gli scienziati e le scienziate che hanno lasciato il segno nella fisica e nella storia del ‘900.

Le conferenze dell’INFN si aprono il 30 ottobre con la conferenza spettacolo Nove volte sette che si terrà alle 21.00 in Sala del Maggior Consiglio a Palazzo Ducale. Michela Milano, direttrice di ALMA-AI Research Institute on Human-Centric Artificial Intelligence dell’Università di Bologna, e Antonio Zoccoli, presidente dell’INFN e della Fondazione ICSC, ci guidano in un racconto sul supercalcolo e i big data, su capacità e limiti di questi strumenti digitali. Scenari immaginifici e rappresentazioni astratte generate dall’interazione tra la musica jazz di Umberto Petrin e l’arte digitale di Limiteazero, accompagnate dalla voce narrante di Bianca Mastromonaco, fanno da sfondo al racconto di una rivoluzione in atto, quella dei dati e del digitale, che investe anche le nostre nozioni di intelligenza, decisione e creatività.

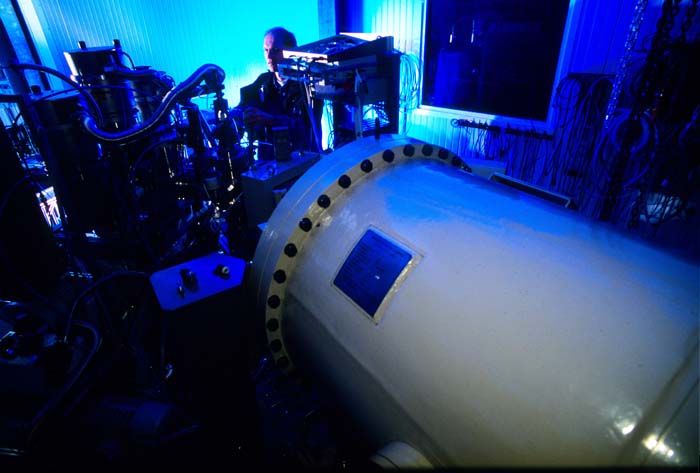

Sarà sempre la Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale a ospitare il 1° novembre, alle 21.00, la conferenza spettacolo a cura di EGO – European Gravitational Observatory Il futuro sotto la montagna. Il telescopio nella miniera e la Sardegna su Einstein Telescope, l’interferometro del futuro per rivelare le onde gravitazionali che l’Italia è candidata a ospitare in Sardegna. Una straordinaria sfida scientifica, tecnologica e sociale che potrebbe creare un ponte tra il territorio sardo e la realtà internazionale della ricerca scientifica, creando un modello di sviluppo sociale ed economico. A raccontarcela saranno Massimo Carpinelli, EGO e INFN e Università Milano Bicocca, Marcello Fois, scrittore, Diana Höbel, attrice, e Edwige Pezzulli, ricercatrice INAF.

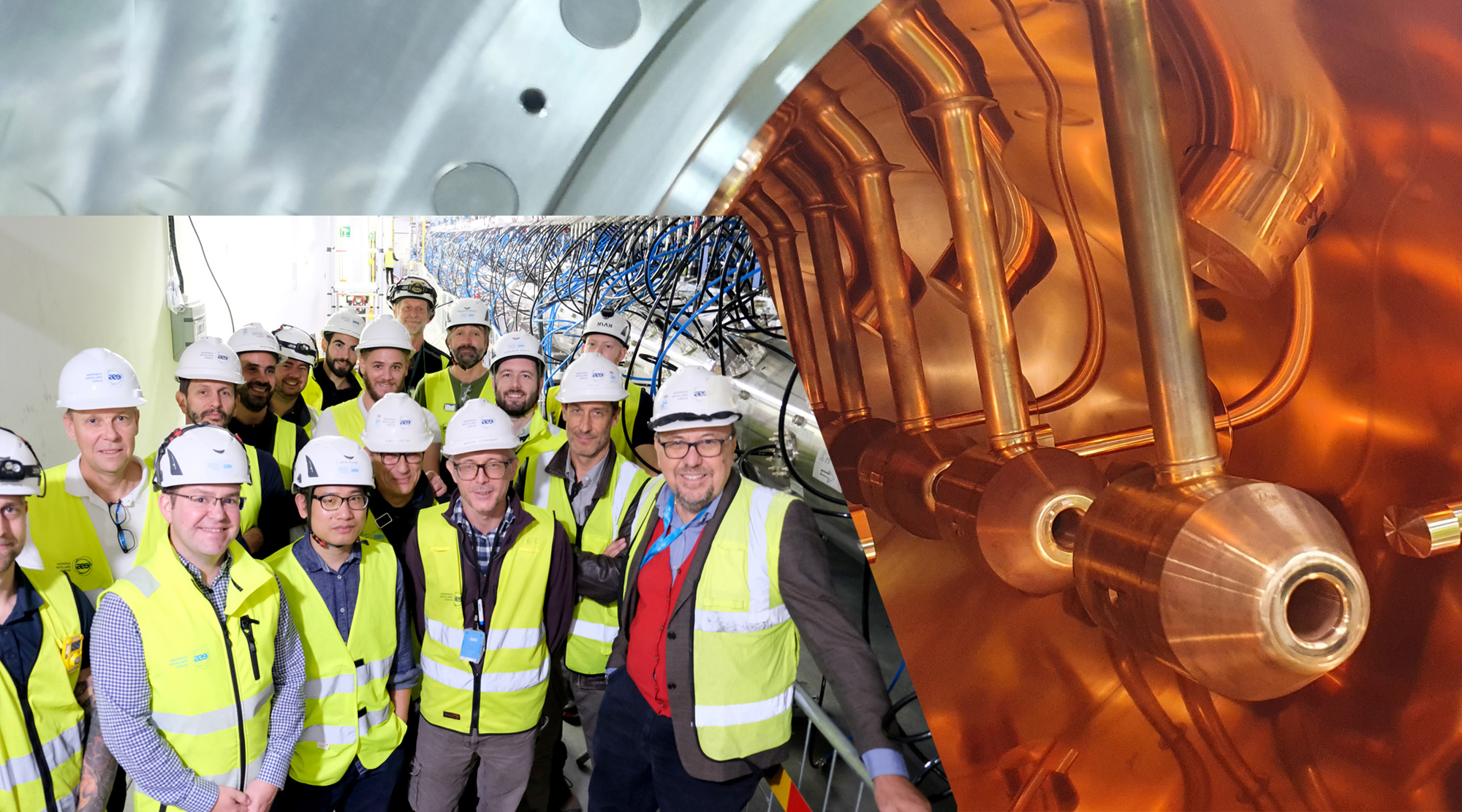

Sempre il 1° novembre, alle 15.00 in Biblioteca Universitaria, si terrà l’evento a cura di INFN e SISFA Da Via Panisperna al CERN e all’ESA. Edoardo Amaldi e la scienza senza confini con la proiezione del documentario “La Scelta. Edoardo Amaldi e la scienza senza confini” che illustra la storia della fisica nucleare dalle pionieristiche ricerche del gruppo di Fermi a Roma negli anni ’30 all’impegno di Amaldi per la nascita dell’INFN, del CERN e dell’ESA. La proiezione sarà seguita da una discussione con Giovanni Battimelli dell’Università La Sapienza di Roma, Lodovica Clavarino dell’Università di Roma 3, Giovanni Darbo della Sezione INFN di Genova, e Adele La Rana dell’Università di Macerata, moderati da Ivana Gambaro della Società Italiana degli Storici della Fisica e dell’Astronomia e Associazione Filosofica Ligure. Il 2 novembre, invece, alle 18.30 in Sala del Minor Consiglio a Palazzo Ducale, Chiara Sirignano, ricercatrice INFN e dell’Università di Padova, partecipa all’incontro organizzato dall’INAF Il satellite EUCLID e le impronte dell’Universo sul mistero dell’energia oscura e sul telescopio spaziale EUCLID che, lanciato nel luglio 2023 dal Falcon 9 di SpaceX, costituisce una sfida scientifica e tecnologica in cui l’Italia ha un ruolo fondamentale sia per il coinvolgimento di università ed enti di ricerca nazionali sia per quello dell’industria aereospaziale. Insieme a Chiara Sirignano, interverranno Anna Di Giorgio, INAF e ESA, Elisabetta Tommasi, ASI, moderate da Sandro Bardelli, INAF. Sempre in Sala del Minor Consiglio, il 3 novembre, alle 11.00 il progetto per le scuole e premio per l’editoria scientifica promosso dall’INFN Premio ASIMOV organizza un incontro con Edoardo Borgomeo, scrittore e vincitore dell’edizione dell’anno scorso del Premio con il libro Oro blu. Storie di acqua e cambiamento climatico.

Non mancano come sempre numerose attività per le scuole, dalle elementari alle superiori, che avranno occasione di cimentarsi in esperimenti e giochi per avvicinarsi sempre di più alla moderna ricerca in fisica. Dalla scoperta dell’atomo alle collisioni in LHC, dagli esperimenti sotto il mare a quelli sotto le montagne. I laboratori si terranno per tutta la durata del festival in diversi luoghi aderenti alla manifestazione, a parte l’attività GRANSASSO VIDEOGAME. Scopri la fisica a colpi di pixel aperto alle scuole superiori nella mattinata del 27 ottobre, in Sala Storia Patria a Palazzo Ducale, e l’evento di presentazione del progetto dell’INFN in collaborazione con CERN e Fondazione Agnelli HOP Hands-On Physics dedicato ai docenti e alle docenti della scuola media che avrà luogo nella stessa sala di palazzo Ducale il 31 ottobre alle 15.30.

Tutti i dettagli relativi all’acquisto dei biglietti e alle prenotazioni sono disponibili sul sito del Festival.