In attesa di Einstein Telescope, nell’area dell’ex miniera di Sos Enattos, in Sardegna, sono già in corso esperimenti che stanno producendo risultati scientifici interessanti, come l’esperimento di fisica fondamentale Archimedes, coordinato dall’INFN, che ha recentemente pubblicato su “The European Physical Journal Plus” (EPJ Plus) i suoi primi risultati, segnalati anche tra gli Highlight dalla rivista.

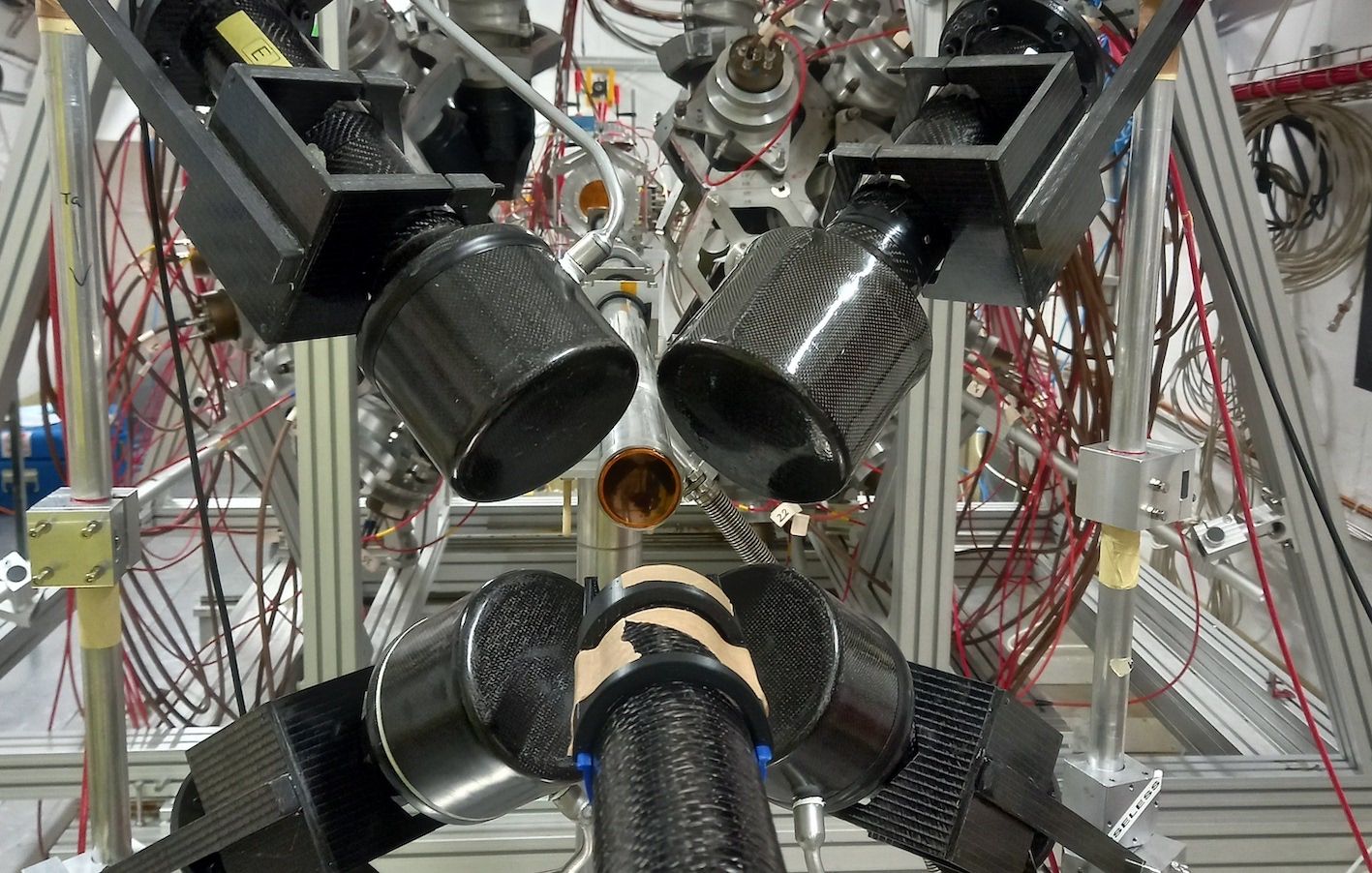

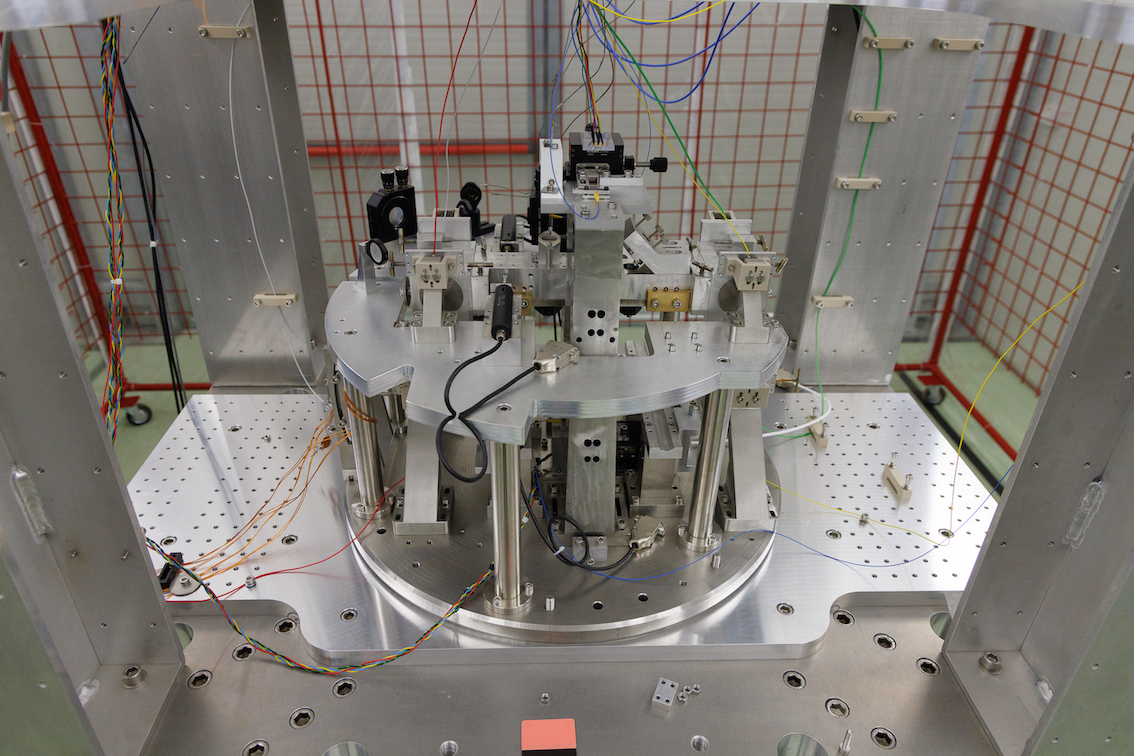

Operativo nel laboratorio SAR-GRAV a Sos Enattos, Archimedes punta a misurare l’interazione tra le fluttuazioni del vuoto elettromagnetico e il campo gravitazionale: in particolare, il gruppo di ricerca dell’esperimento ha realizzato una bilancia, prototipo di quella che sarà utilizzata per Archimedes, con una sensibilità nella banda di frequenze comprese tra i 20 e 100 millihertz, compatibile con il rumore termico. Il raggiungimento di questa sensibilità, oltre a dimostrare l’affidabilità del design ottico e meccanico della bilancia prototipo, apre la strada anche alla ricerca dei cosiddetti fotoni oscuri ultraleggeri di tipo B-L, candidati a costituire la materia oscura.

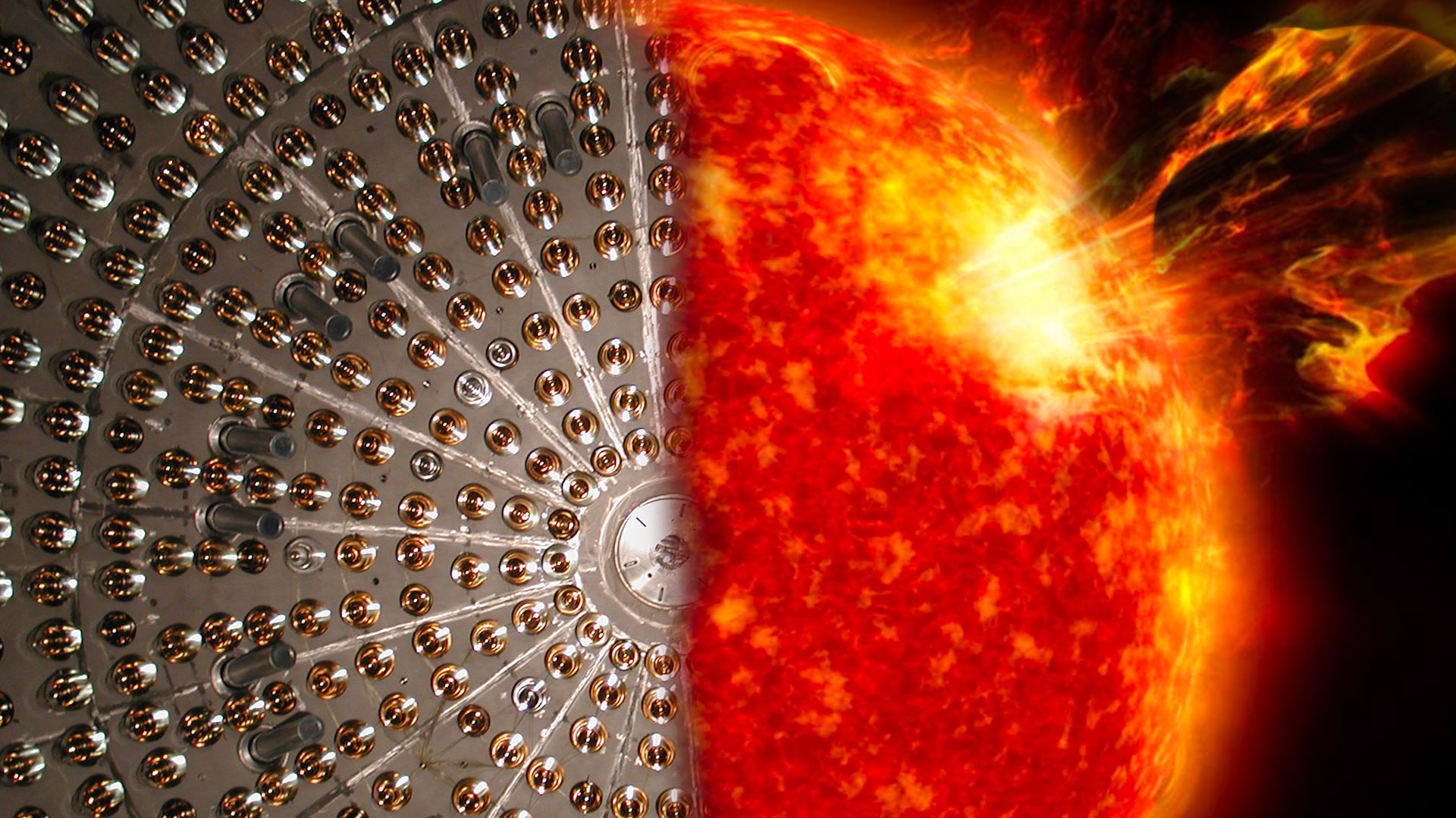

Gli obiettivi scientifici dell’esperimento Archimedes ruotano intorno al concetto di “vuoto”, che nel contesto della meccanica quantistica è in realtà tutt’altro che tale (almeno nel significato associato abitualmente a questo termine): il vuoto quantistico è infatti dotato di una sua energia, diversa da zero, ed è caratterizzato da incessanti fluttuazioni, dovute alla continua creazione e distruzione di particelle e antiparticelle. Tali fluttuazioni possono, almeno in teoria, produrre delle interazioni con gli oggetti macroscopici: Archimedes, in particolare, punta a osservare le eventuali interazioni del vuoto quantistico con il campo gravitazionale, e quindi la sua influenza sul peso dei corpi. Per riuscirci, deve operare in condizioni di assoluto silenzio sismico e antropico, requisiti garantiti dal sito di Sos Enattos (che per gli stessi motivi è considerato ideale anche per ospitare l’Einstein Telescope, futuro osservatorio di onde gravitazionali).

La bilancia prototipo usata finora lavora a temperatura ambiente: ha un braccio in alluminio di 50 centimetri e sostiene un campione di alluminio di 200 grammi, con un contrappeso in piombo. Una prima breve sessione di misure, i cui risultati sono riportati nell’articolo pubblicato su EPJ Plus, è stata già sufficiente a certificarne l’efficienza e la sensibilità, aprendo la strada al completamento della bilancia vera e propria di Archimedes. Quest’ultima sarà criogenica e potrà raggiungere una sensibilità circa 10 volte superiore rispetto al prototipo, sia grazie alla bassa temperatura sia per effetto di un miglioramento del fattore di qualità della sospensione, attualmente in fase di studio.

Ma questi risultati preliminari aprono anche altri scenari interessanti, legati in particolare alla ricerca della materia oscura, la misteriosa forma di materia che costituisce circa l’86% della massa dell’intero universo, la cui natura è ancora ignota. Tra i tanti candidati di materia oscura proposti nel corso degli ultimi decenni c’è anche il fotone oscuro, una sorta di controparte del fotone elettromagnetico che fungerebbe da mediatore tra il mondo della materia ordinaria e il “settore oscuro”, composto appunto dalle ipotetiche particelle di materia oscura. A loro volta, sono stati teorizzati numerosi tipi di fotoni oscuri, dalle caratteristiche fisiche variabili.

“Tra i vari candidati rientra il cosiddetto fotone oscuro B-L: si tratta di un bosone vettoriale massivo ultraleggero sensibile al numero quantico B-L, dove B è il numero barionico e L è il numero leptonico”, spiega Luigi Rosa, fisico teorico all’Università di Napoli Federico II e della Sezione INFN di Napoli. “Gli strumenti di misurazione di piccole forze si sono rivelati tra i migliori per la ricerca dei fotoni oscuri ultraleggeri”.

Ed è qui che entra in gioco Archimedes: la sensibilità raggiunta dall’esperimento è infatti già tale da poter indagare l’esistenza di questo tipo di fotone oscuro, o almeno porre dei vincoli più stringenti ai valori ammessi della sua massa. “L’esperimento Archimedes, nel suo progredire verso la misura dell’interazione delle fluttuazioni di vuoto con la gravità, ha raggiunto un interessante risultato intermedio: realizzare la prima bilancia limitata dal rumore termico, nella banda di frequenze compresa tra 20 e 100 millihertz, aprendo la via alla ricerca del fotone oscuro B-L, nell’intervallo di masse compreso tra 10-16 e 10-15 elettronvolt”, sottolinea il coordinatore dell’esperimento, Enrico Calloni, dell’Università di Napoli Federico II e della Sezione INFN di Napoli. “In una sola notte di presa dati, Archimedes ha raggiunto limiti compatibili con i vincoli scientifici attuali; con una raccolta dati di qualche mese, sarebbe già in grado di raggiungere una regione di rivelazione del tutto inesplorata”.

La collaborazione Archimedes, guidata dall’INFN, include la Sapienza Università di Roma, studio l’Università di Napoli Federico II, l’Università di Sassari, lo European Gravitational Observatory (EGO), l’Istituto Nazionale di Ottica del CNR (CNR-INO) e il Centro di fisica teorica dell’Università di Marsiglia (Francia). Il laboratorio SAR-GRAV è nato nell’ambito di un accordo di programma tra Regione Sardegna, INFN, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Università di Sassari, Università di Cagliari e IGEA spa (la società che gestisce la miniera dismessa di Sos Enattos), ed è finanziato dalla Regione Sardegna.

Archimedes su CGTN Europe

Archimedes su Le Figaro